Contact : info@jeanrenaudpierlot.be

Les portraits

Accueil

Les portraits <==== Vous êtes ici.

Le livre

Suggestions de littérature

Les suggestions de Chaines Youtube et Sites Internet

éco-citoyen

JR t'explique (Cours d'informatique)

Les suggestions cinématographiques

Parents: Mode d'emploi

Faits divers

Coaching

Coaching Scolaire

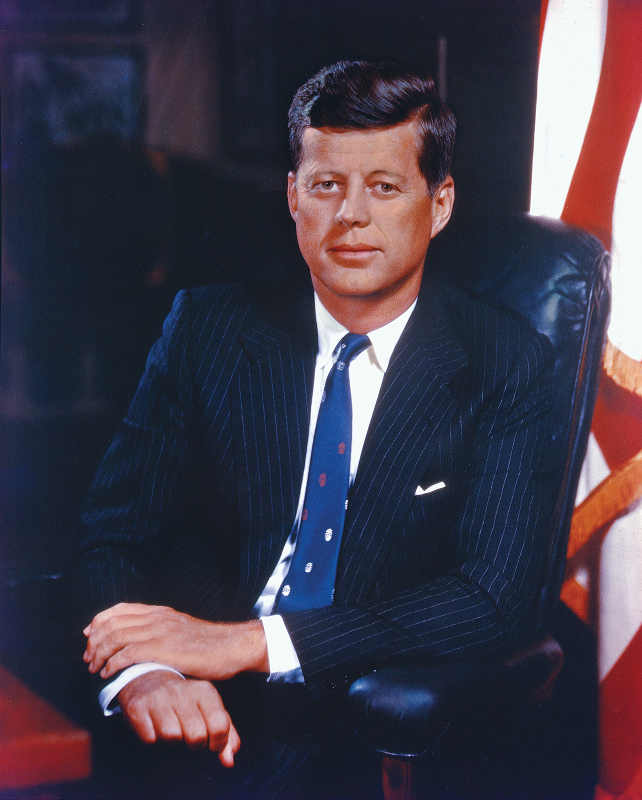

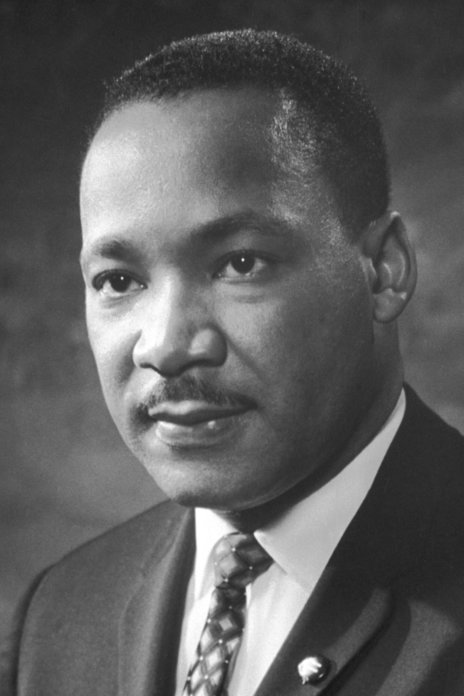

Abraham Lincoln 1809 - 1865

Abraham Lincoln 1, né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin (Kentucky) et mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington, D.C., est un homme d'État américain. Il est le seizième président des États-Unis. Il est élu à deux reprises président des États-Unis, en novembre 1860 et en novembre 1864. Il est le premier président républicain de l’histoire du pays. Il a dirigé les États-Unis lors de la pire crise constitutionnelle, militaire et morale de leur histoire, la guerre de Sécession, et réussit à préserver l’Union. C’est au cours de celle-ci qu’il fait ratifier le XIIIe amendement de la Constitution des États-Unis, qui abolit l’esclavage. Il sort victorieux de la guerre. Assassiné cinq jours plus tard, à la suite d'un complot organisé par des confédérés, il ne termine pas son second mandat.

Abraham Lincoln 1, né le 12 février 1809 dans le comté de Hardin (Kentucky) et mort assassiné le 15 avril 1865 à Washington, D.C., est un homme d'État américain. Il est le seizième président des États-Unis. Il est élu à deux reprises président des États-Unis, en novembre 1860 et en novembre 1864. Il est le premier président républicain de l’histoire du pays. Il a dirigé les États-Unis lors de la pire crise constitutionnelle, militaire et morale de leur histoire, la guerre de Sécession, et réussit à préserver l’Union. C’est au cours de celle-ci qu’il fait ratifier le XIIIe amendement de la Constitution des États-Unis, qui abolit l’esclavage. Il sort victorieux de la guerre. Assassiné cinq jours plus tard, à la suite d'un complot organisé par des confédérés, il ne termine pas son second mandat.

Source Wikipédia: Abraham Lincoln

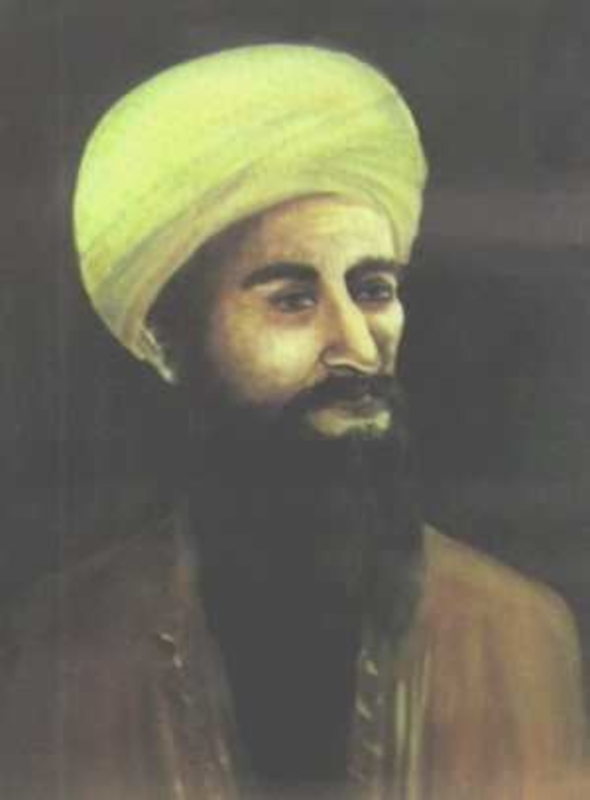

Ahmad Shah Massoud 1953 - 2001

.jpg) Ahmed Chah Massoud (2 septembre 1953 - 9 septembre 2001) (en persan : احمد شاه مسعود), fréquemment appelé le commandant Massoud, était le commandant du Front uni islamique et national pour le salut de l'Afghanistan, du Jamiat-e Islami et le chef de l'Armée islamique, une armée ayant combattu contre l'occupation soviétique puis le régime des talibans de 1996 à 2001.

Sa réputation de chef militaire, et notamment son surnom de « Lion du Pandjchir », vient du fait qu'il a réussi à repousser sept attaques d'envergure des troupes soviétiques contre la vallée du Pandjchir, au nord-est de Kaboul. Attribué à Al-Qaïda, son assassinat par attentat-suicide survient deux jours avant les évènements du 11 septembre 20011.

Ahmed Chah Massoud (2 septembre 1953 - 9 septembre 2001) (en persan : احمد شاه مسعود), fréquemment appelé le commandant Massoud, était le commandant du Front uni islamique et national pour le salut de l'Afghanistan, du Jamiat-e Islami et le chef de l'Armée islamique, une armée ayant combattu contre l'occupation soviétique puis le régime des talibans de 1996 à 2001.

Sa réputation de chef militaire, et notamment son surnom de « Lion du Pandjchir », vient du fait qu'il a réussi à repousser sept attaques d'envergure des troupes soviétiques contre la vallée du Pandjchir, au nord-est de Kaboul. Attribué à Al-Qaïda, son assassinat par attentat-suicide survient deux jours avant les évènements du 11 septembre 20011.

Source Wikipédia: Ahmed_Chah_Massoud

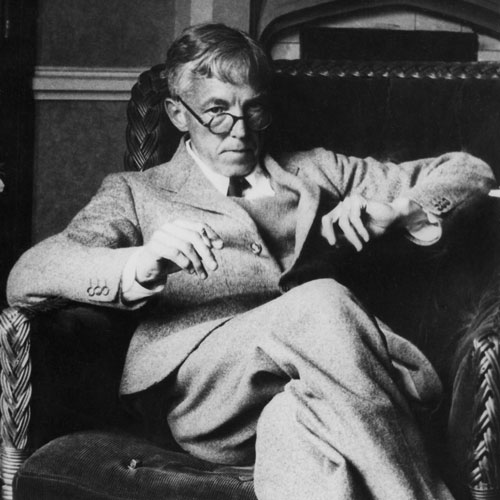

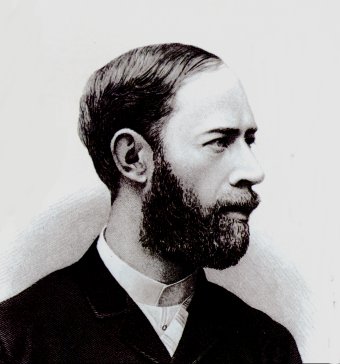

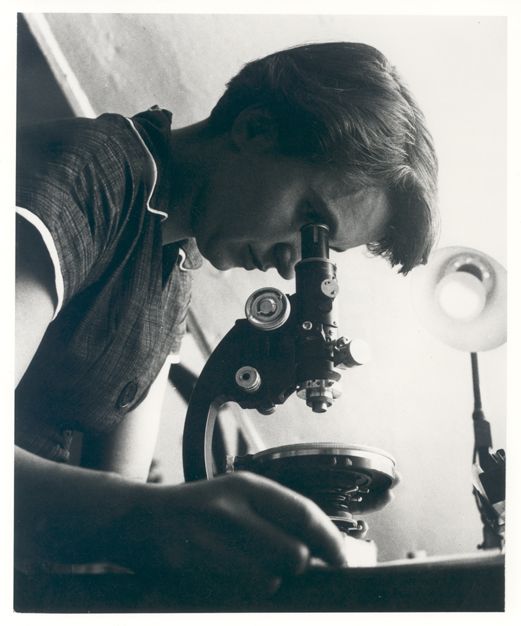

Alan Turing 1912 - 1954

Voir le trailer du film sur Alan Turing : Trailer Imitation game

L'homme trahi par le pays qu'il a sauvé pendant la guerre. L'homme trahi par le pays qu'il a sauvé pendant la guerre (Alan Turing) - HDG #26

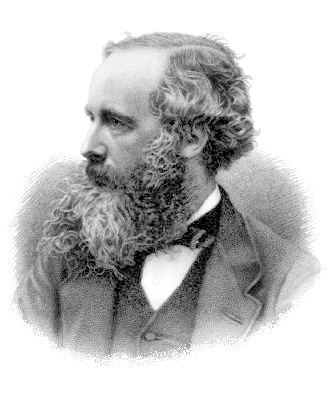

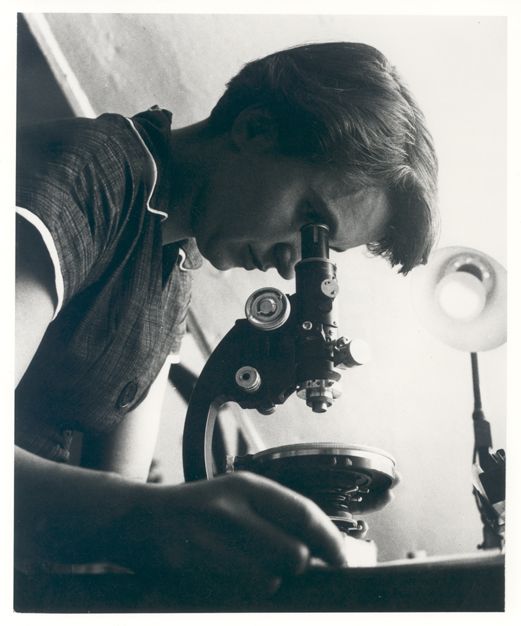

.jpg) Alan Mathison Turing, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilmslow, est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique.

Pour résoudre le problème fondamental de la décidabilité en arithmétique, il présente en 1936 une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing et des concepts de programme et de programmation, qui prendront tout leur sens avec la diffusion des ordinateurs, dans la seconde moitié du XXe siècle. Son modèle a contribué à établir la thèse de Church, qui définit le concept mathématique intuitif de fonction calculable.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma utilisée par les armées allemandes. Ce travail secret ne sera connu du public que dans les années 1970. Après la guerre, il travaille sur un des tout premiers ordinateurs, puis contribue au débat sur la possibilité de l'intelligence artificielle, en proposant le test de Turing. Vers la fin de sa vie, il s'intéresse à des modèles de morphogenèse du vivant conduisant aux « structures de Turing ».

Poursuivi en justice en 1952 pour homosexualité, il choisit, pour éviter la prison, la castration chimique par prise d'œstrogènes. Il est retrouvé mort par empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954 dans la chambre de sa maison à Wilmslow. La reine Élisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et le gracie à titre posthume en 2013.

Alan Mathison Turing, né le 23 juin 1912 à Londres et mort le 7 juin 1954 à Wilmslow, est un mathématicien et cryptologue britannique, auteur de travaux qui fondent scientifiquement l'informatique.

Pour résoudre le problème fondamental de la décidabilité en arithmétique, il présente en 1936 une expérience de pensée que l'on nommera ensuite machine de Turing et des concepts de programme et de programmation, qui prendront tout leur sens avec la diffusion des ordinateurs, dans la seconde moitié du XXe siècle. Son modèle a contribué à établir la thèse de Church, qui définit le concept mathématique intuitif de fonction calculable.

Durant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle majeur dans la cryptanalyse de la machine Enigma utilisée par les armées allemandes. Ce travail secret ne sera connu du public que dans les années 1970. Après la guerre, il travaille sur un des tout premiers ordinateurs, puis contribue au débat sur la possibilité de l'intelligence artificielle, en proposant le test de Turing. Vers la fin de sa vie, il s'intéresse à des modèles de morphogenèse du vivant conduisant aux « structures de Turing ».

Poursuivi en justice en 1952 pour homosexualité, il choisit, pour éviter la prison, la castration chimique par prise d'œstrogènes. Il est retrouvé mort par empoisonnement au cyanure le 8 juin 1954 dans la chambre de sa maison à Wilmslow. La reine Élisabeth II le reconnaît comme héros de guerre et le gracie à titre posthume en 2013.

Source Wikipédia: Alan Turing

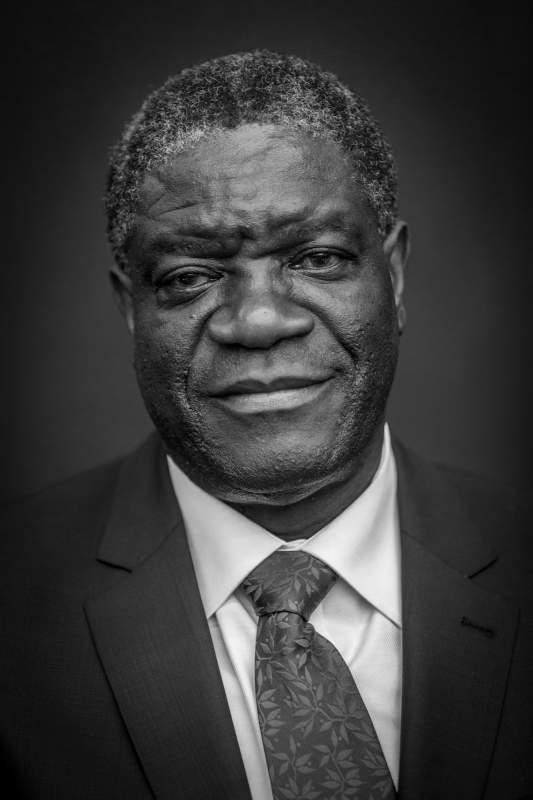

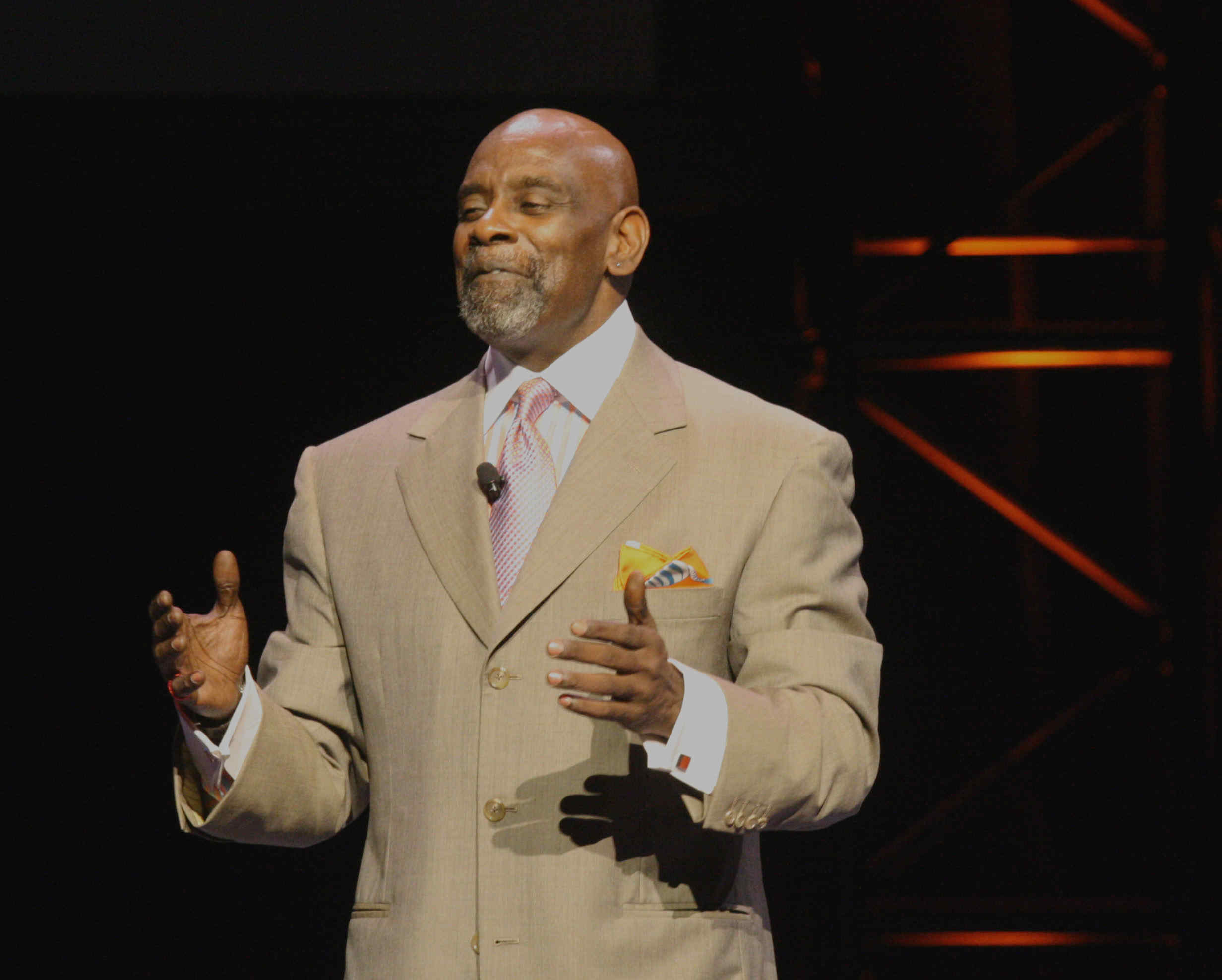

Denis Mukwege

Voir : Prix Nobel de la paix 2018 : Denis Mukwege accuse

Voir : Le discours du Dr. Denis Mukwege, prix nobel de la paix

Voir : Une vie : Denis Mukwege

Voir : Film Biopic sur le Docteur Denis_Mukwegege : Muganga

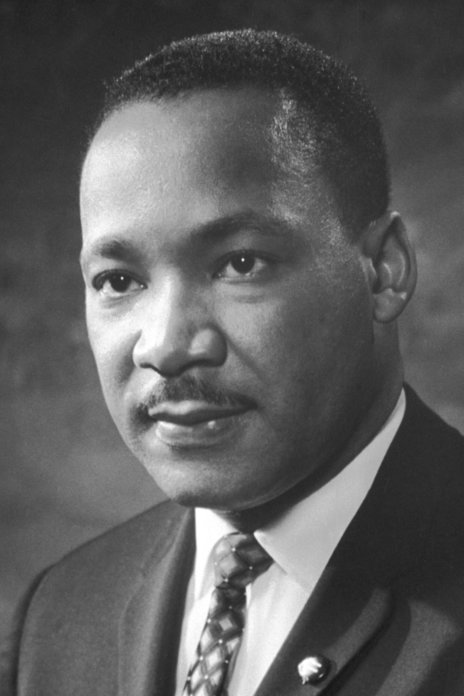

Denis Mukwege, né le 1er mars 1955 à Bukavu (alors au Congo belge), est un gynécologue et militant des droits de l'homme kino-congolais, ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste.

Denis Mukwege, né le 1er mars 1955 à Bukavu (alors au Congo belge), est un gynécologue et militant des droits de l'homme kino-congolais, ainsi qu'un pasteur chrétien évangélique pentecôtiste.

Surnommé « l'homme qui répare les femmes », il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en République démocratique du Congo, dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018.

Fils d'un pasteur pentecôtiste, Denis Mukwege effectue ses études primaires à l'athénée royal de Bukavu, puis poursuit ses études secondaires à l'institut Bwindi de Bukavu, où il obtient un diplôme en biochimie en 1974.

Après deux années passées à la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa (UNIKIN), il trouve sa voie en s'inscrivant, en 1976, à la faculté de médecine du Burundi.

Son diplôme de médecin obtenu en 1983, il fait ses premiers pas professionnels à l'hôpital de Lemera, situé au sud de Bukavu.

En 1984, il obtient une bourse de la Swedish Pentecostal Mission pour suivre une spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers, en France.

Il fonde avec un Angevin l'association France-Kivu pour aider sa région d'origine.

Le 24 septembre 2015, il devient docteur en sciences médicales à l'université libre de Bruxelles après avoir soutenu une thèse intitulée Étiologie, classification et traitement des fistules traumatiques uro-génitales et génito-digestives basses dans l’Est de la RDC.

En 1989, il choisit de retourner au Congo pour s'occuper de l'hôpital de Lemera, dont il devint médecin directeur.

En 1996, lors de la première guerre du Congo, son hôpital est brutalement détruit lors de l'attaque de Lemera.

Mukwege échappe à la mort alors que plusieurs malades et infirmiers sont assassinés.

Il se réfugie à Nairobi, puis décide de retourner au Congo.

Avec l'aide du PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete, association caritative suédoise), il y fonde l'hôpital de Panzi à Bukavu. Il se voit alors confronté aux mutilations génitales pratiquées sur les femmes.

Profondément marqué par ces violences, il décide de faire connaître au monde la barbarie dont sont victimes les femmes à l'est de la république démocratique du Congo, et d'agir pour leur venir en aide.

Dans une région où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre, il se spécialise dans la prise en charge des femmes victimes de ces agressions sexuelles, leur apportant une aide médicale mais aussi psychique, économique et juridique.

Il est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules ; il reçoit à ce titre, entre autres, deux distinctions universitaires en 2010 (voir Distinctions).

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Denis Mukwege

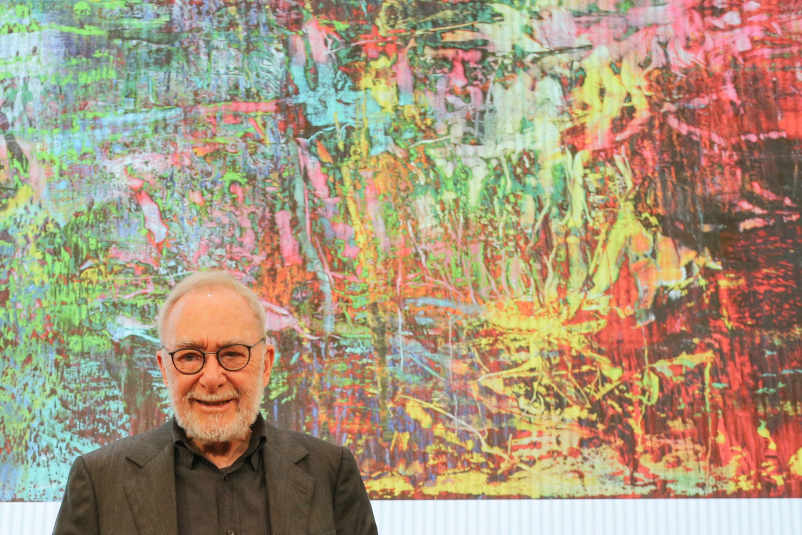

Gerhard Richter

Voir: le film sur Gerhard Richter (L'oeuvre sans auteur)

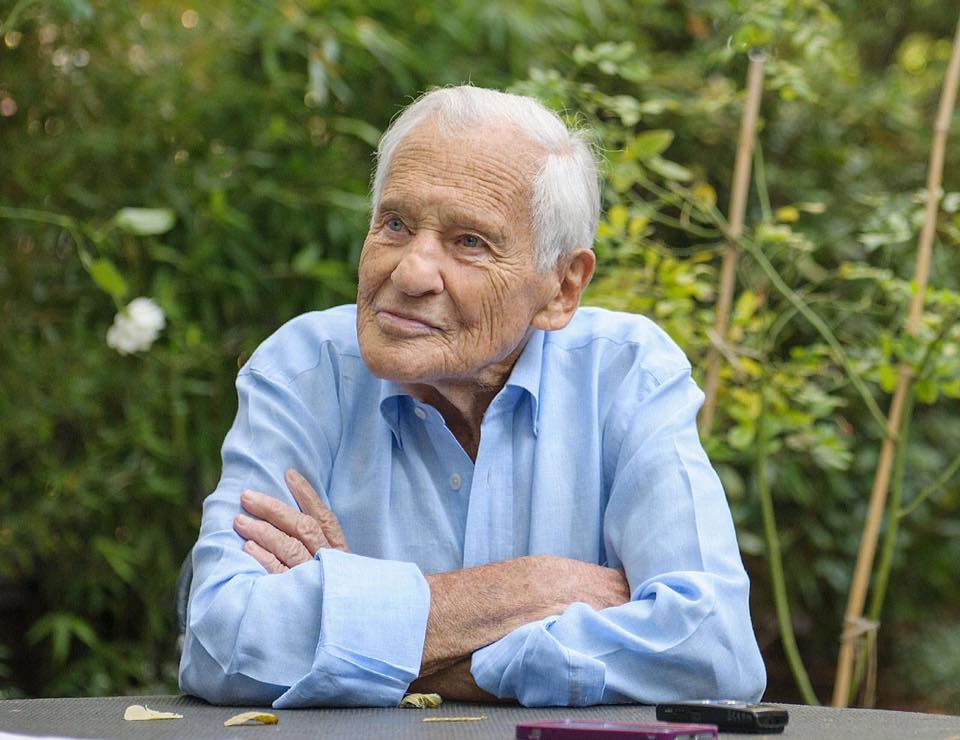

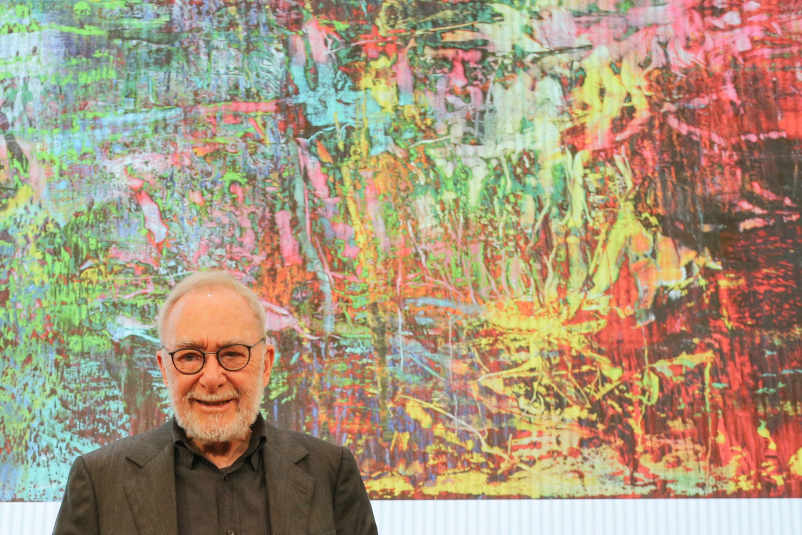

Gerhard Richter, né à Dresde le 9 février 1932, est un artiste peintre allemand dont l'œuvre est reconnue, depuis les années 1980, « comme une expérience artistique inédite et remarquable ».

Gerhard Richter, né à Dresde le 9 février 1932, est un artiste peintre allemand dont l'œuvre est reconnue, depuis les années 1980, « comme une expérience artistique inédite et remarquable ».

Peintre polymorphe, il aborde tantôt des sujets figuratifs, tantôt produit des œuvres abstraites.

Après une formation initiale de peintre, il est admis à l’Académie des Beaux-arts de Dresde à sa seconde candidature où il obtient une maîtrise, diplôme qui lui permet de bénéficier d’un atelier pour trois ans.

Son intérêt pour la peinture abstraite, Jackson Pollock et Lucio Fontana en particulier, motive son passage à l’Ouest en 1961.

Finalement établi à Düsseldorf, il est l’élève de Karl-Otto Götz et rencontre Sigmar Polke, Blinky Palermo et le futur galeriste Konrad Fischer-Lueg.

Il peint la première œuvre de son catalogue en 1962 : Tisch (« Table »), une huile peinte d’après une photographie de presse.

À la fois photographe du quotidien et peintre, il reproduit sur la toile les sujets de ses photos.

Paysages, natures mortes et scènes intimes parsèment ainsi une œuvre par ailleurs essentiellement constituée d’œuvres abstraites qu’il nomme, invariablement, Abstraktes Bild (« Toile abstraite »).

Les sources documentaires du travail de Gerhard Richter : les photos de presse, ses propres photos, les clichés d'amateur qu'il collectionne, ont été réunis pour former un atlas exposé pour la première fois en 1972.

Parallèlement à ses expositions personnelles, il exerce une activité de professeur dans plusieurs écoles d’Art, notamment à Hambourg, Düsseldorf ou Halifax (Nouvelle-Écosse, Canada), il est notamment le professeur de l'artiste Pia Fries.

Il reçoit de nombreuses récompenses dont le Junger Western Art à Recklinghausen en 1967, le prix Arnold Bode à la Documenta de Cassel en 1981, le prix Oskar Kokoschka à Vienne en 1985, le Prix Wolf des Arts en Israël en 1994/95 et le Praemium Imperiale au Japon en 1997.

En 1957, son premier mariage l’unit à Marianne Eufinger, la future Ema de son Akt auf einer Treppe (Nu dans l'escalier, Cologne, musée Ludwig), référence au célèbre Nu descendant un escalier de Marcel Duchamp et manifeste de sa technique du flou dans la figuration initiée en 1963 (Hirsch).

Sa fille Betty, née en 1966, aura trois toiles à son prénom : deux peintes en 1977 (deux gros plans de visage) et une en 1988 (la tête tournée).

Deuxième mariage en 1982 avec la sculptrice Isa Genzken, sujet de deux portraits en 1990 (Isa).

Il se marie enfin en 1995 avec Sabine Moritz qui donnera naissance à leur fils Théo la même année ; tous deux seront les modèles de la série S. mit Kind (S. avec enfant).

Enfin, il peindra son seul autoportrait connu en 1996, Selbstportrait.

Il vit et travaille désormais à Cologne.

En novembre 2006, Ema (nude descendinga staircase) (1992), a été vendu pour 320 000 $ chez Phillips à New York.

Il est désormais l'artiste vivant le plus cher du monde (octobre 2012) puisque l'une de ses œuvres abstraites de 1994 a été vendue 34,2 millions de dollars.

Nouveau record le 14 mai 2013 mais cette fois avec une œuvre figurative : 'Domplatz, Mailand' 1968 vendue 37,1 M$ par Sotheby's.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Gerhard Richter

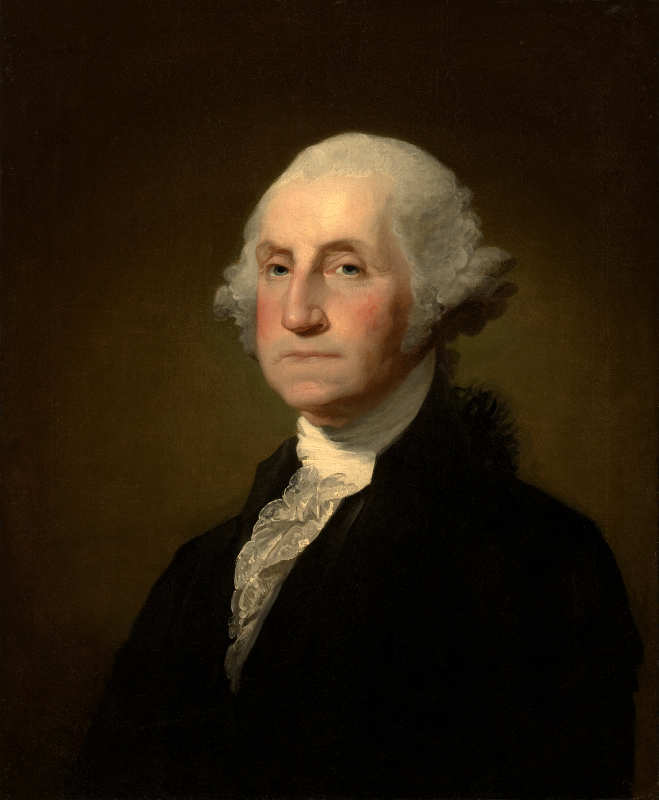

Charles de Habsbourg, dit Charles Quint 1500 - 1558

Charles de Habsbourg, dit Charles Quint ou Charles V, né le 24 février 1500 à Gand en Flandre (Pays-Bas) et mort le 21 septembre 1558 au monastère de Yuste (Espagne), est un prince de la maison de Habsbourg, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle.

Charles de Habsbourg, dit Charles Quint ou Charles V, né le 24 février 1500 à Gand en Flandre (Pays-Bas) et mort le 21 septembre 1558 au monastère de Yuste (Espagne), est un prince de la maison de Habsbourg, fils de Philippe le Beau et de Jeanne la Folle.

Il hérite notamment de l'Espagne et de son empire colonial, des dix-sept provinces des Pays-Bas, du royaume de Naples et des possessions autrichiennes ; élu empereur des Romains en 1519, il est le monarque le plus puissant de la première moitié du XVIe siècle.

Cette accumulation de principautés et royaumes est à la fois le fruit du hasard (la mort de sa tante, Isabelle d'Aragon, princesse des Asturies, en 1498,

puis du fils de cette dernière, l'infant Miguel de la Paz, en juillet 1500, font de sa mère l'héritière des couronnes espagnoles)

mais également le résultat d'une politique systématique d'alliances matrimoniales faisant de lui l'héritier de quatre dynasties :

arrière-petit-fils de Charles le Téméraire,

petit-fils de Maximilien d'Autriche, d'Isabelle la Catholique, reine de Castille,

et de Ferdinand, roi d'Aragon et de Naples, il est duc de Bourgogne sous le nom de Charles II, roi d'Espagne sous le nom de Charles Ier (en espagnol Carlos I),

mais passe surtout à la postérité comme l'empereur romain germanique Charles V (en allemand Karl V.), que l'on énonce alors « Charles Quint », « quint » signifiant « cinquième ».

Il apparaît comme le dernier empereur germanique à souhaiter réaliser le rêve carolingien d'un empire prenant la tête de la chrétienté.

Cette volonté d'unité chrétienne face à la progression de l'Empire ottoman dans les Balkans et en Méditerranée se voit cependant systématiquement combattue par l'opposition des rois de France François Ier et Henri II,

et remise en cause par la Réforme protestante, initiée par Martin Luther à partir de 1517.

Aux problèmes extérieurs qui se posent pendant tout son règne, s'ajoutent des révoltes en Castille, dans le Saint-Empire, en Flandre et en Brabant, qui affaiblissent par moments les bases de son pouvoir.

Au terme d'une vie de combats, miné et désabusé par ses échecs face à la France, aux luthériens et à sa propre famille, il se dépouille progressivement de ses pouvoirs.

Par une série de conventions avec son frère Ferdinand, il lui cède les États autrichiens et la dignité impériale.

Le 25 octobre 1555, à Bruxelles, il abdique ses droits sur les États bourguignons, désormais unis et autonomes, en faveur de son fils Philippe, déjà duc de Milan et roi de Naples, avant de lui céder également ses droits sur l'Espagne en 1556.

Charles, légataire universel de plusieurs dynasties européennes, concentre dans ses mains l'héritage de quatre dynasties représentées chacune par l'un de ses quatre grands-parents :

il est à la fois un héritier de l'État des ducs Valois de Bourgogne, un Habsbourg, un Aragonais et un Castillan.

Né et élevé à la cour de Bourgogne, dans une culture burgondo-flamande, ses incessants voyages à travers les possessions éparpillées dans l'ensemble du continent européen ont néanmoins contribué à faire de lui un personnage européen par-delà les appartenances nationales.

Sa devise, Plus Oultre (« encore plus loin »), créée par un médecin italien pour illustrer la tradition chevaleresque bourguignonne, est devenue sous sa forme latine la devise nationale de l'Espagne.

Quand il naît en 1500, rien ne le destine à devenir le prince le plus puissant du XVIe siècle.

Son père, Philippe le Beau, encore jeune, doit hériter des biens de son propre père, le roi des Romains Maximilien Ier.

Sa mère, Jeanne la Folle, n'est à cette date qu'une simple infante espagnole ; elle a un neveu, don Miguel de la Paz, héritier présomptif des couronnes de Castille, d'Aragon et du Portugal, dont la mort, six mois après la naissance de Charles, fait de ce dernier un prince héritier des royaumes aragonais et castillans, fils aîné et héritier de l'époux de l'héritière présomptive des Rois catholiques d'Espagne.

En quelques années, tout s'accélère.

Isabelle la Catholique meurt en 1504, faisant de Jeanne la reine de Castille.

Deux ans plus tard, Philippe le Beau, parti recueillir en Espagne l'héritage de sa femme, décède à son tour.

Charles devient alors duc de Bourgogne, c'est-à-dire souverain de l'État bourguignon, alors principalement constitué des anciens Pays-Bas et du comté de Bourgogne.

En 1515, il est émancipé et commence à négocier la succession de son grand-père Ferdinand II d'Aragon qui a, au seuil de la mort, déshérité sa fille Jeanne, incapable de régner, au profit du jeune duc de Bourgogne.

Charles devient ainsi, l'année suivante, roi d'Aragon, de Naples et de Sicile, en même temps qu'il s'autoproclame roi de Castille au détriment de sa mère.

Parti se faire reconnaître comme roi des royaumes espagnols, il apprend la mort de son autre grand-père, l'empereur Maximilien, qui lui lègue les duchés autrichiens et la prétention impériale.

Le 28 juin 1519, élu Roi des Romains, il se rend à Aix-la-Chapelle afin d'être couronné empereur élu du Saint-Empire, au détriment notamment du roi de France François Ier.

Son couronnement à Bologne, le 24 février 1530, le fait empereur des Romains, couronné selon la tradition carolingienne par le pape.

En effet, le pape Clément VII officie, marquant ainsi la concorde retrouvée entre les pouvoirs temporel et spirituel, tandis que la sainte onction est donnée par le cardinal Alexandre Farnèse.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Charles Quint

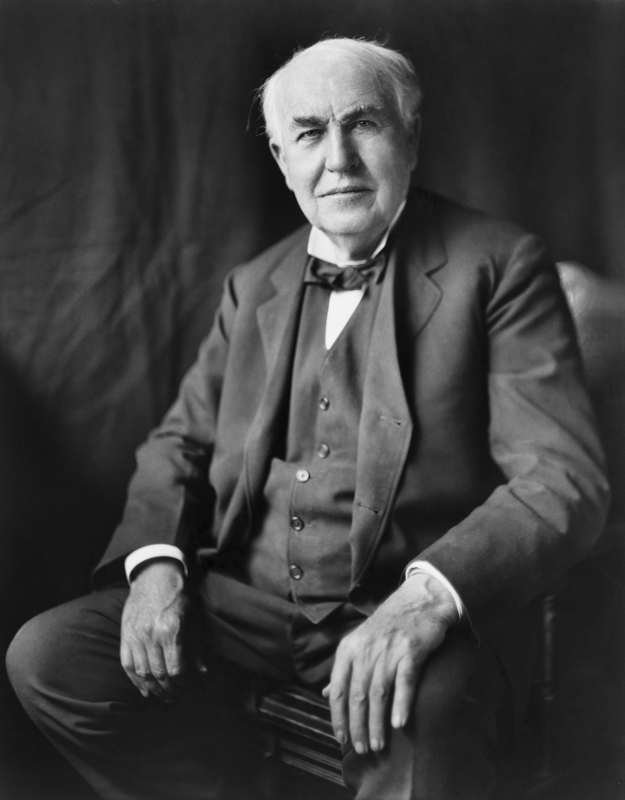

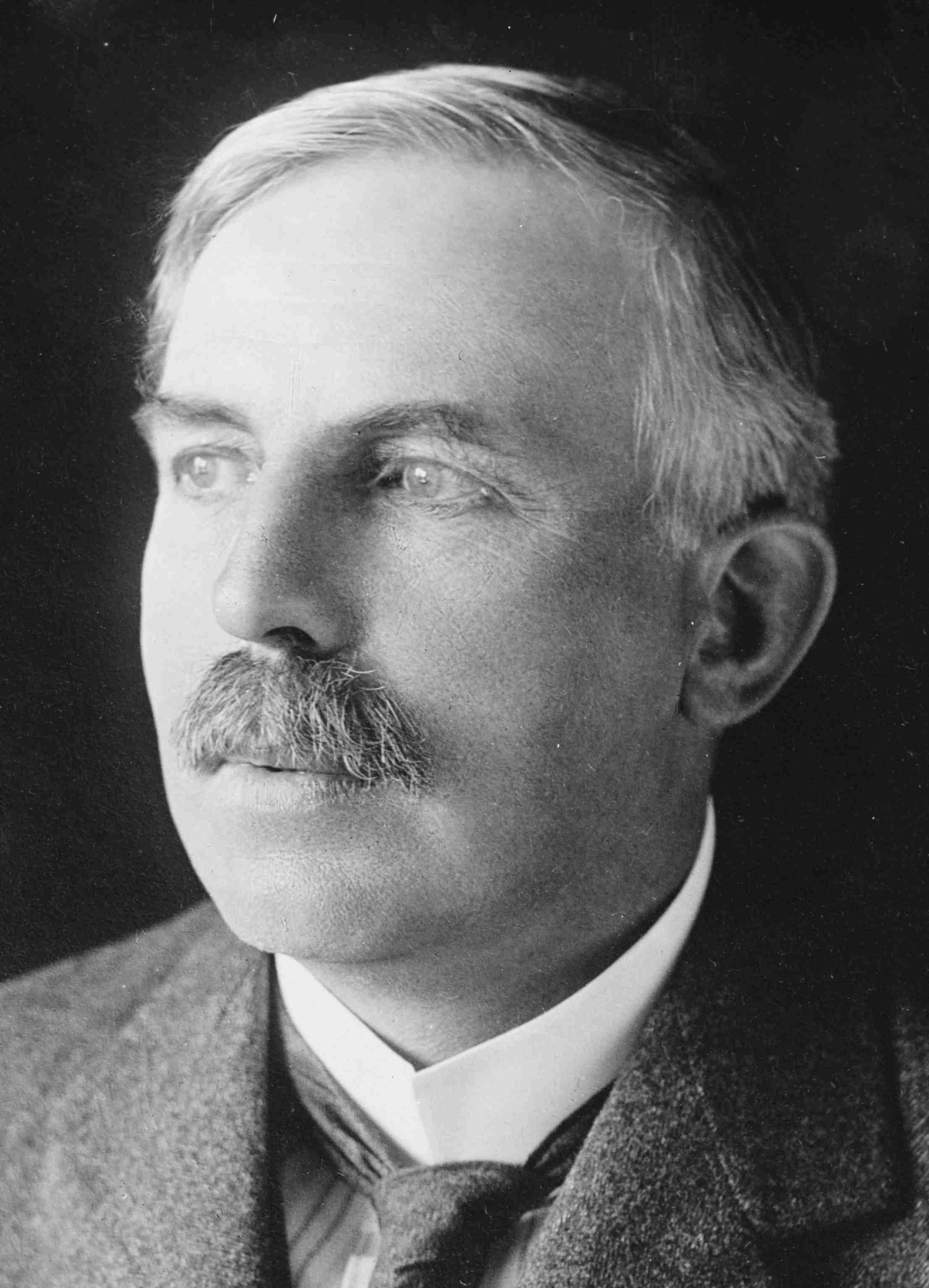

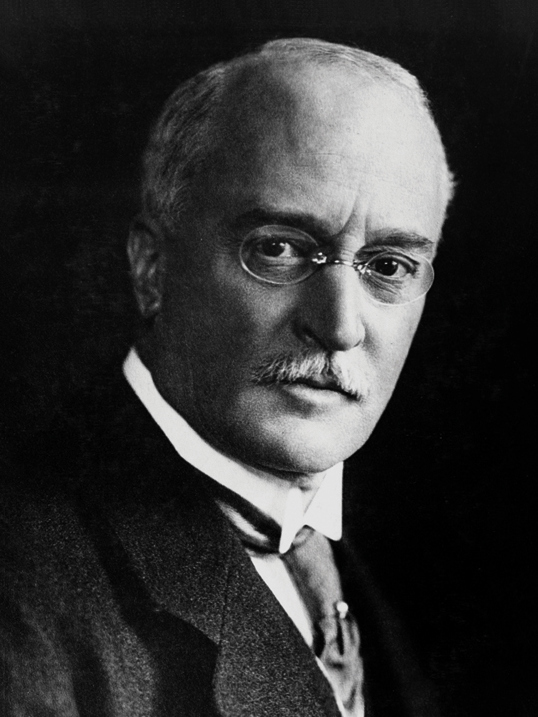

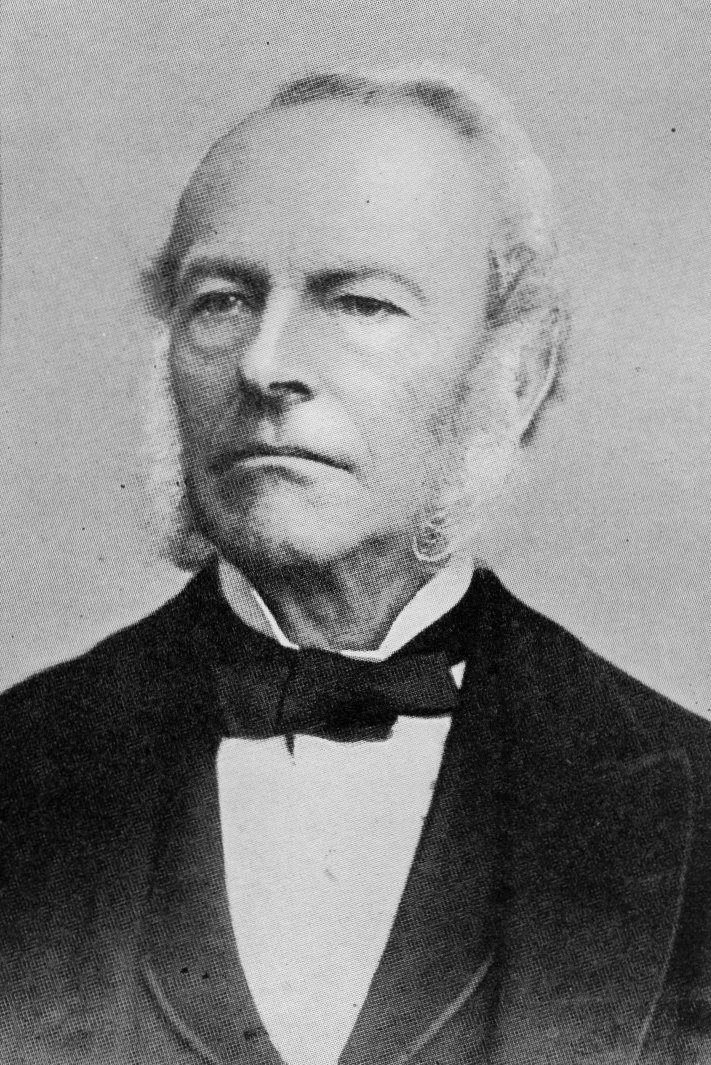

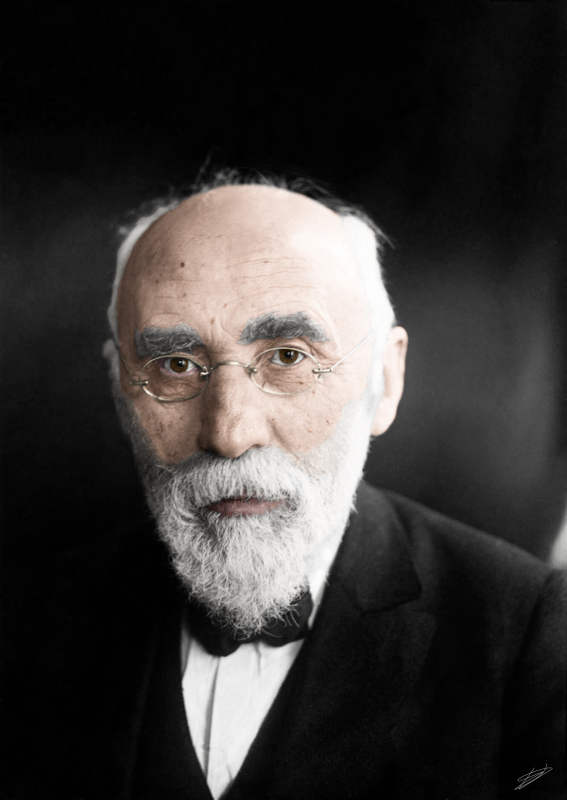

Thomas Alva Edison 1847 - 1931

Thomas Alva Edison, né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio et mort le 18 octobre 1931 à West Orange dans le New Jersey, est un inventeur, un scientifique et un industriel américain.

Thomas Alva Edison, né le 11 février 1847 à Milan dans l'Ohio et mort le 18 octobre 1931 à West Orange dans le New Jersey, est un inventeur, un scientifique et un industriel américain.

Fondateur de la General Electric, l'une des premières puissances industrielles mondiales, il fut un inventeur prolifique (plus de 1 000 brevets).

Pionnier de l'électricité, diffuseur, vulgarisateur, il fut également l'un des principaux inventeurs du cinéma (aux côtés, entre autres, de William Kennedy Laurie Dickson, Émile Reynaud, Louis Lumière, Jules Carpentier) et de l'enregistrement du son.

Il est parfois surnommé « le sorcier de Menlo Park », ville du New Jersey rebaptisée « Edison » en son honneur en 1954.

Thomas Alva Edison est le septième et dernier enfant de Samuel Edison (1804-1896), Canadien d'origine néerlandaise, qui dut fuir le Canada pour avoir participé aux rébellions de 1837-1838 et qui fut tour à tour brocanteur, épicier, agent immobilier, charpentier.

Sa mère, Nancy Elliot (1810-1871), ancienne institutrice, était également Canadienne mais d'origine écossaise.

Le père de Nancy était un héros de la guerre d'indépendance des États-Unis.

Thomas Alva Edison est le cadet d'une famille modeste qui le stimule intellectuellement et politiquement.

En 1854, alors qu'il est âgé de 7 ans, sa famille s'installe à Port Huron dans le Michigan où son père obtient un emploi de charpentier.

Son professeur, le révérend Engle, le considère comme un hyperactif stupide car il se montre trop curieux, pose trop de questions et n'apprend pas assez rapidement.

Après trois mois de cours, il est renvoyé de son établissement scolaire.

Aidé par sa mère qui lui donne des cours à la maison, il complète alors sa formation de base en parfait autodidacte, lisant des grands auteurs comme Charles Dickens ou Shakespeare, et dévorant tous les livres de science que sa mère lui apporte, notamment l'ouvrage de physique expérimentale School of Natural Philosophy de Richard Green Parker.

Il fréquente assidûment la bibliothèque de Détroit : « Si mes souvenirs sont exacts, je commençai par le premier livre du rayon du bas pour dévorer ensuite tout le reste, l'un après l'autre.

Je n'ai pas lu quelques livres ; j'ai lu la bibliothèque entière ».

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Thomas Edison

John von Neumann 1903 - 1957

John von Neumann (János Lajos Neumann, né le 28 décembre 1903 à Budapest et mort le 8 février 1957 à Washington, est un mathématicien et physicien américano-hongrois.

John von Neumann (János Lajos Neumann, né le 28 décembre 1903 à Budapest et mort le 8 février 1957 à Washington, est un mathématicien et physicien américano-hongrois.

Il a apporté d'importantes contributions en mécanique quantique, en analyse fonctionnelle, en théorie des ensembles, en informatique, en sciences économiques et dans beaucoup d'autres domaines des mathématiques et de la physique.

Il a de plus participé aux programmes militaires américains.

Aîné d'une fratrie de trois, János Neumann naît à Budapest dans une famille d'origine juive, de Margit Kann et de Miksa Neumann, un avocat originaire de Pest qui deviendra le conseiller juridique principal puis le directeur de la Banque de crédit et d'hypothèque hongroise.

Miksa Neumann est anobli le 1er juillet 1913 et intégré à la noblesse hongroise avec le prédicat de Marghita (marghitai Neumann en hongrois ; Neumann von Marghita en allemand).

Les enfants Neumann grandissent dans une famille qui côtoie et reçoit chez elle l'élite intellectuelle hongroise et où l'on discute autant sciences, musique et théâtre que littérature.

János et ses deux jeunes frères, Mihály (1907°) et Miklós (1911°), apprennent ainsi, en plus du hongrois, l'allemand et le français dès leur plus jeune âge.

Intellectuels liés au mouvement des Lumières juif (la Haskala), le jeune Neumann ne prête guère attention à ses origines juives, sinon pour son répertoire de blagues.

János est un enfant prodige : à deux ans, il sait lire ; à six ans, il converse avec son père en grec ancien et peut mentalement faire la division d'un nombre à huit chiffres.

Une anecdote rapporte qu'à huit ans, il a déjà lu les quarante-quatre volumes de l'histoire universelle de la bibliothèque familiale et qu'il les a entièrement mémorisés :

Il aurait été capable de citer de mémoire des pages entières de livres lus des années auparavant.

Il entre au lycée luthérien de Budapest (Budapesti Evangélikus Gimnázium) qui était germanophone en 1911.

En 1913, son père achète un titre nobiliaire austro-hongrois et le jeune Neumann János devient margittai Neumann János, puis prend le nom Johann von Neumann qui sera anglicisé, dans les années 1930, en John von Neumann au moment de l'émigration aux États-Unis (alors que ses frères choisiront pour patronymes Newman et Vonneumann).

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: John von Neumann

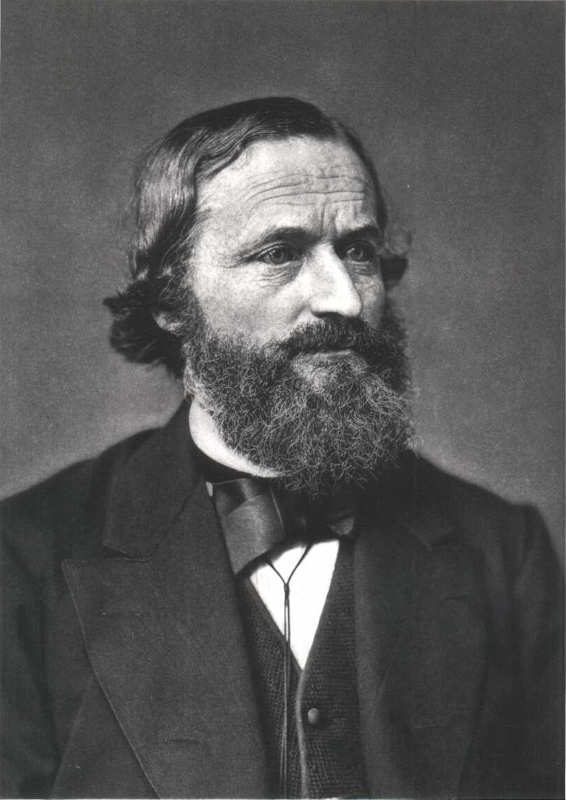

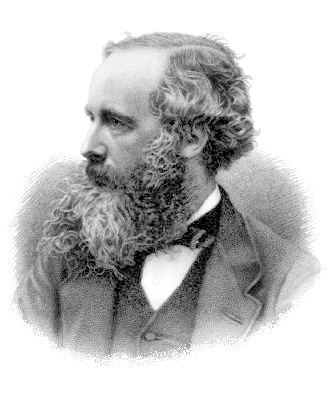

Jules Verne 1828 - 1905

Un de mes auteurs préférés.

Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle.

Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventures évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle.

Bien qu'il ait d'abord écrit des pièces de théâtre, Verne ne rencontre le succès qu'en 1863 lorsque paraît, chez l'éditeur Pierre-Jules Hetzel (1814-1886), son premier roman, Cinq Semaines en ballon.

Celui-ci connaît un très grand succès, y compris à l'étranger. À partir des Aventures du capitaine Hatteras, ses romans entreront dans le cadre des Voyages extraordinaires, qui comptent 62 romans et 18 nouvelles, parfois publiés en feuilleton dans le Magasin d'éducation et de récréation, revue destinée à la jeunesse, ou dans des périodiques destinés aux adultes comme Le Temps ou le Journal des débats.

Les romans de Jules Verne, toujours très documentés, se déroulent généralement au cours de la seconde moitié du XIXe siècle.

Ils prennent en compte les technologies de l'époque —

Les Enfants du capitaine Grant (1868),

Le Tour du monde en quatre-vingts jours (1873),

Michel Strogoff (1876),

L'Étoile du sud (1884), etc. — mais aussi d'autres non encore maîtrisées ou plus fantaisistes —

De la Terre à la Lune (1865),

Vingt Mille Lieues sous les mers (1870),

Robur le Conquérant (1886), etc.

Outre ses romans, on lui doit de nombreuses pièces de théâtre, des nouvelles, des récits autobiographiques, des poésies, des chansons et des études scientifiques, artistiques et littéraires.

Son œuvre a connu de multiples adaptations cinématographiques et télévisuelles depuis l'origine du cinéma ainsi qu'en bande dessinée, au théâtre, à l'opéra, en musique ou en jeu vidéo.

L'œuvre de Jules Verne est universelle ; selon l’Index Translationum, avec un total de 4 751 traductions, il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie et devant Shakespeare.

Il est ainsi, en 2011, l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde. L'année 2005 en France a été déclarée « année Jules Verne », à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Jules Verne

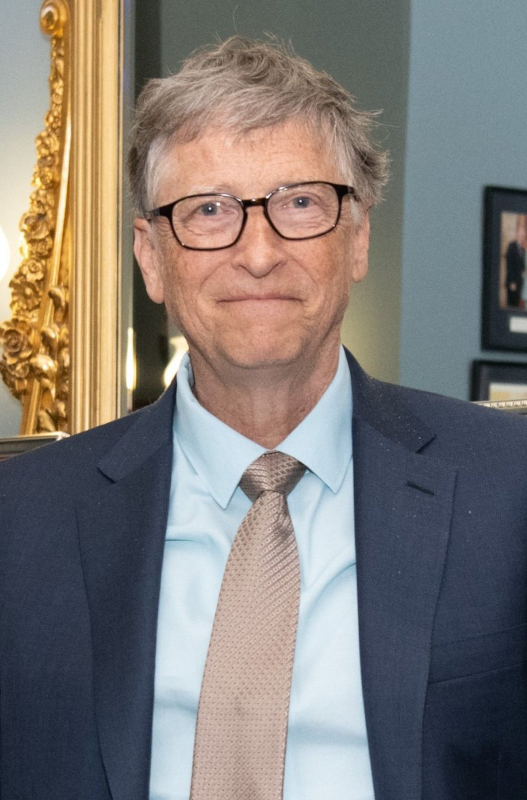

Bill Gates 1955 -

William Henry Gates III, dit Bill Gates, né le 28 octobre 1955 à Seattle (État de Washington), est un informaticien et entrepreneur américain, pionnier dans le domaine de la micro-informatique.

William Henry Gates III, dit Bill Gates, né le 28 octobre 1955 à Seattle (État de Washington), est un informaticien et entrepreneur américain, pionnier dans le domaine de la micro-informatique.

En 1975, à l'âge de 20 ans, il fonde la société de logiciels de micro-informatique Micro-Soft (rebaptisée depuis lors Microsoft) avec son ami Paul Allen.

Son entreprise achète le système d'exploitation QDOS pour en faire le MS-DOS, puis conçoit le système d'exploitation Windows, tous deux en situation de quasi-monopole mondial.

Grâce au succès commercial de Microsoft il devient l'homme le plus riche du monde de 1996 à 2007, ainsi qu'en 2009, et de 2014 à 2016.

Lorsqu'il regagne cette position (selon le classement Bloomberg) en janvier 2014, sa fortune s'élève à 78,5 milliards de dollars américains.

En 2019, le magazine Forbes classe Bill Gates comme le deuxième homme le plus riche du monde avec une fortune de 105 milliards de dollars américains, détrôné par le fondateur du site Amazon Jeff Bezos, qui, lui, dispose d'une fortune estimée à 112 milliards de dollars américains.

Depuis octobre 2007, Bill Gates se consacre à sa fondation Bill-et-Melinda-Gates.

Bill Gates naît le 28 octobre 1955 à Seattle (État de Washington) aux États-Unis, dans une famille aisée.

Son père, William Henry Gates II (1925-2020), est avocat d'affaires. Sa mère, Mary Maxwell Gates, est professeur et présidente de la direction de quelques entreprises et banques de la United Way of America et le First Interstate Bank.

Bill Gates découvre l'informatique à la très sélective Lakeside School de Seattle, qui dispose alors d'un PDP-10 loué.

Il y réalise avec son ami d'enfance Paul Allen son premier programme informatique : un jeu de tic-tac-toe (morpion).

En 1968, âgé de 13 ans, il fonde avec Allen et quelques autres amis le Lakeside Programmers Group.

Quelques sociétés recourront à leurs talents, essentiellement pour améliorer des systèmes et des applications existantes écrites en langage assembleur.

En 1973, Gates entre à l'université Harvard, à l'âge de 18 ans. Il y rencontre Steve Ballmer, futur CEO de Microsoft.

Il abandonne rapidement ses études pour se consacrer uniquement à la programmation informatique.

Le 13 décembre 1977, il est arrêté par la police à Albuquerque au Nouveau Mexique pour une conduite sans permis.

De cette arrestation subsistera une célèbre photographie d'identité judiciaire où l'on voit le patron de Microsoft sourire sur les clichés, malgré les circonstances.

Bill Gates co-réalise avec Allen un interpréteur BASIC pour l'Altair 8800. Cette réalisation est à la fois un tour de force et un coup de chance : le développement se fait entièrement sur PDP-10 et l'Altair BASIC n'est essayé sur un véritable Altair 8800 que le jour de la démonstration, laquelle réussit parfaitement.

L'Altair BASIC marque une étape dans l'histoire de la micro-informatique : ce sera le premier langage de programmation à avoir fonctionné sur un micro-ordinateur commercial.

Ce sera également le premier logiciel édité par la société Microcomputer Software, fondée pour l'occasion, en 1975, alors que Bill Gates est âgé de 20 ans, et dont la contraction Micro-Soft puis Microsoft est aujourd'hui plus familière.

Le 31 janvier 1976, Bill Gates écrit une lettre intitulée « An Open Letter to Hobbyists » (« Lettre ouverte aux bricoleurs »), dans laquelle il condamne pour la première fois le partage illégal de l'un de ses logiciels, le BASIC d'Altair :

« We have written 6800 BASIC, and are writing 8080 APL and 6800 APL, but there is very little incentive to make this software available to hobbyists. Most directly, the thing you do is theft. »

(« nous avons écrit le 6800 BASIC et nous écrivons les 8080 et 6800 APL, mais nous n'avons pas envie de fournir ce logiciel aux amateurs. Pour être clair, ce que vous faites, c'est du vol »).

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Bill Gates

Bobby Fischer 1943 - 2008

Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, né le 9 mars 1943 à Chicago aux États-Unis et mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik en Islande, est un joueur d'échecs américain, naturalisé islandais en 2005.

Robert James Fischer, dit Bobby Fischer, né le 9 mars 1943 à Chicago aux États-Unis et mort le 17 janvier 2008 à Reykjavik en Islande, est un joueur d'échecs américain, naturalisé islandais en 2005.

Champion des États-Unis à quatorze ans en janvier 1958, Fischer devint, en 1972, champion du monde en remportant, sur fond de guerre froide, le « match du siècle » à Reykjavik face au joueur soviétique Boris Spassky.

Fischer contribua de façon décisive, par ses revendications (parfois excessives) lors des tournois, à l'amélioration de la condition de joueur d'échecs professionnel, tant du point de vue financier que de l'organisation matérielle des tournois.

Sa victoire sensationnelle en finale du championnat du monde d'échecs 1972, mettant un coup d'arrêt à la domination russe dans le championnat du monde des échecs depuis 1948, en fit une icône dans son pays, lui apportant la reconnaissance du public américain et la médiatisation à travers le monde, bien qu'après 1990, il fît des déclarations antisémites et antichrétiennes qui ternirent sa réputation.

Après s'être retiré de toutes les compétitions en 1972, Fischer disputa en 1992, à Sveti Stefan et à Belgrade, pendant les guerres de Yougoslavie, un match revanche contre son adversaire de 1972, Boris Spassky, en violation de l'embargo proclamé par le département d'État américain.

Menacé de poursuites par son pays, il termina sa vie en exil et multiplia les déclarations antisémites, antichrétiennes et anti-américaines.

Il vécut d'abord en Hongrie (de 1993 à 1999), puis au Japon, de janvier 2000 à mars 2005 et enfin en Islande, de 2005 à 2008.

La mère de Bobby Fischer, Regina Wender (1913-1997), est une Américaine d'ascendance juive allemande.

Née en Suisse, elle fut éduquée à Saint-Louis (Missouri). En 1932, à 19 ans, diplômée du college, elle partit à Berlin pour retrouver son frère qui y était stationné en tant que marin de l’US Navy et elle fut recrutée comme secrétaire par le généticien américain Hermann Joseph Muller.

En 1933, elle fit la connaissance de Hans Gerhardt Leibschner qui avait changé son nom en Fischer pour avoir un nom à consonance moins juive. Gerhardt Fischer, né à Berlin en 1909, était un biophysicien allemand et un assistant du professeur Muller.

Le professeur encouragea Regina à poursuivre ses études et à le suivre à Léningrad où il avait un poste et à Moscou.

En 1933, Regina et Gerhardt quittèrent l'Allemagne nazie et partirent à Moscou où ils se marièrent en octobre de cette année (ou en 1938).

Regina Fischer devint étudiante de l'Institut de médecine de Moscou de 1933 à 1938.

En 1939, pour fuir l'antisémitisme qui se développait en URSS, Regina partit en France avec leur fille Joan née en 1938 puis elle alla aux États-Unis, mais sans son mari qui partit au Chili, son entrée sur le territoire des États-Unis lui étant refusée du fait de sa nationalité allemande.

Lorsque Bobby Fischer naquit à Chicago en mars 1943, Gerhardt et Regina Fischer étaient séparés depuis 1939.

Regina Fischer demanda le divorce en 1945, deux ans après la naissance de son fils, alors qu'elle habitait Moscow dans l'Idaho.

Elle avait inscrit Gerhardt Fischer comme père de Robert James en dépit du fait qu'il n'avait jamais mis les pieds aux États-Unis.

En 2002, une enquête menée par deux journalistes du Philadelphia Inquirer a montré que le père biologique de Fischer serait plutôt le physicien juif hongrois Paul Nemenyi (en) qui avait émigré aux États-Unis la même année que Regina Fischer en 1939.

Quand le physicien participait au projet Manhattan en tant qu'ingénieur à Washington, le FBI soupçonna Nemenyi d'être communiste et Regina d'être une espionne russe.

En effet, Regina avait étudié à l'Institut de médecine de Moscou, où elle avait passé cinq ans avant d'émigrer aux États-Unis après son mariage.

Le FBI tint un dossier sur Regina. Elle avait fait la connaissance de Nemenyi au Colorado, en 1942, et, après la naissance de Bobby en mars 1943, le physicien lui envoya chaque mois une somme d'argent.

Les versements continuèrent jusqu'à la mort de Nemenyi, en 1952.

Bobby ne vit jamais Gerhardt Fischer puisque ses parents étaient séparés à sa naissance selon le dossier que tenait le FBI.

Gerhardt ne pouvait venir aux États-Unis du fait de sa nationalité allemande.

Il s'installa au Chili où il se fit appeler Gerardo Fischer. Il n'envoya aucune pension pour aider sa femme et sa fille.

En juillet 1958, inquiet pour son fils et sa fille qui étaient à Moscou tandis que la situation internationale était tendue, il écrivit à son ancienne femme lui demandant ce qu'elle comptait faire tandis qu'il n'avait pas de nouvelles.

En 1974, Gerardo, sa nouvelle femme et ses enfants furent brièvement emprisonnés en Amérique du Sud, du fait de leurs engagements politiques.

Libérés, ils partirent en France et Gerhardt demanda l'aide financière de son ancienne femme.

Contacté, Bobby Fischer refusa alors d'aborder le sujet de son père.

En 1990, le champion américain vint en Europe et vécut plusieurs mois en Allemagne.

Son père résidait à cette époque à Berlin mais Bobby Fischer ne le rencontra pas.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Bobby Fischer

Ambiorix

Ambiorix est un chef des Éburons du Ier siècle av. J.-C., peuple belge du nord de la Gaule (Gaule belgique dans la terminologie antique).

Ambiorix est un chef des Éburons du Ier siècle av. J.-C., peuple belge du nord de la Gaule (Gaule belgique dans la terminologie antique).

Selon Jules César, il partage ce commandement avec Catuvolcos « roi de la moitié des Éburons ».

Les Éburons sont établis « entre la Meuse et le Rhin » selon César, dans la région de Tongres — à l'époque Atuatuca Tungrorum, située « au centre du territoire » — ainsi qu'à Liège, dans l'Ardenne et en Campine.

Ambiorix inflige une cinglante défaite aux légions romaines en 54 av. J.-C., peut-être dans la vallée du Geer.

Il passe pour un chef rusé, qui réussit à échapper à César.

Ambiorix est devenu un des héros nationaux de la Belgique dans la deuxième moitié du XIXe siècle, porté par le même mouvement nationaliste et romantico-historique que celui qui toucha Vercingétorix pour les Français.

Le poète et académicien Johannes Nolet de Brauwere van Steeland en fit en 1841 cinq chants qui connurent un grand succès et furent traduits cinq ans plus tard en vers français par le Dr Pierre Lebrocquy (Gand 1797 - Nivelles 1864).

Le nom Ambiorix est d'origine celtique, avec un sens toujours discuté. Comme les Éburons avaient deux rois, le principal portant le titre de « double roi », Ambiorix n'est peut-être que ce titre : si rix est le mot gaulois bien connu pour « roi », l'élément amb(i) (qui se retrouve dans ambactos « serviteur ») peut signifier « autour, alentour, contour » ou bien « double, des deux côtés, de part et d'autre », comme dans la forme grecque Ἀμφικτύον / Amphictyon : « voisin, habitant autour » ; quant à ambio-, forme thématisée, elle peut se comprendre comme « enclos ».

Cette double-royauté est peut-être dûe à la réunion de deux tribus sur le territoire des Éburons.

Les Éburons étaient principalement de langue celtique comme l'indiquent les noms des différents personnages connus (Ambiorix, Catuvolcos et d'autres) et le substrat toponymique des régions qu'ils ont habitées (leur capitale Atuatuca Tungrorum / Aduatuca).

Aucun indice onomastique antique ne montre qu'une langue germanique ait pu être parlée dans la région avant le Bas Empire.

Depuis 57 av. J.-C., la région semble pacifiée par les troupes romaines, mais en -54, l'assassinat, commandité par Jules César du chef gaulois Dumnorix, et les difficultés liées à une récolte de blé désastreuse conduisent à un mécontentement qui se retourne contre l'occupant alors en quartiers d'hiver.

C'est le point de départ d'un soulèvement des Éburons, commandés par Ambiorix, ainsi que de plusieurs autres tribus belges (Atuatuques, Nerviens...), à l'instigation du chef trévire Indutiomaros.

Grâce à un stratagème, Ambiorix entraîne la XIVe légion romaine de Cotta et Sabinus dans un guet-apens et l'anéantit à la bataille d'Aduatuca, entre Glons et Boirs, dans une profonde vallée.

Cette défaite est le plus important revers subi par les Romains à l'occasion de la guerre des Gaules.

Puis Ambiorix et ses hommes marchent sur le camp de Quintus Cicéron, frère du célèbre homme d'État du même nom.

Les troupes romaines, assiégées, tiennent bon. César intervient juste à temps pour les délivrer.

Ambiorix parvient à s'enfuir et se réfugie chez les Germains, mais les légions de César se livrent à des représailles si importantes (les habitants sont déportés, vendus comme butin de guerre) que le peuple des Éburons - pourtant encore attesté par Strabon- finit par disparaitre en tant que tel des sources, intégré dans la civitas des Tongres.

En 53 av. J.-C., César écrit qu'Ambiorix vit à proximité de la forêt d’Ardenne, dans une maison construite au milieu des bois, ce qui lui a permis d'échapper à une attaque-surprise tendue par Basilus, sur ordre de Jules César :

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Ambiorix

Giulia Tofana 1620 - 1659

Giulia Tofana, également orthographié Toffana ou Tophana (Palerme), morte exécutée à Rome en juillet 1659, est une empoisonneuse italienne célèbre pour avoir fourni du poison aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs maris encombrants ou mariées de force.

Giulia Tofana, également orthographié Toffana ou Tophana (Palerme), morte exécutée à Rome en juillet 1659, est une empoisonneuse italienne célèbre pour avoir fourni du poison aux femmes qui voulaient se débarrasser de leurs maris encombrants ou mariées de force.

Le poison Aqua Tofana lui est attribué.

Elle est la fille de Thofania d'Adamo, qui a été exécutée à Palerme le 12 juillet 1633, accusée d'avoir assassiné son mari François.

Giulia Tofana est décrite comme une belle femme qui, ayant passé beaucoup de temps avec les apothicaires, a pu mettre au point son propre poison, l'« Aqua Tofana ».

Cependant, il est également possible que ce soit sa mère, Thofania d'Adamo, qui ait élaboré le poison et ait transmis la recette à sa fille. Giulia Tofana a commencé à fournir ce poison aux femmes qui souhaitent devenir des veuves.

Sa fille, Girolama Spera, a également été active dans ce domaine.

Giulia Tofana est estimée pour son attachement au statut de la femme.

Elle fournit son poison aux femmes prises au piège de mariages forcés.

L'activité de Giulia Tofana est révélée aux autorités papales par un mari ayant survécu à l'empoisonnement.

Cependant Giulia Tofana, est si populaire qu'elle est protégée et trouve refuge dans une église, mais lorsqu'une rumeur circulant à Rome affirme qu'elle a empoisonné l'eau, la police fait irruption dans l'église et l'arrête.

Giulia Tofana justifie ses actions en déclarant que sa concoction aide les veuves déprimées et opprimées.

Torturée, elle avoue le meurtre par poison entre 1633 et 1651, de 600 hommes dans la seule ville de Rome.

Néanmoins cela ne peut être confirmé avec certitude en raison d'aveux obtenus sous la torture et de la généralisation de la diffusion du poison par d'autres sources.

Giulia Tofana est finalement exécutée à Rome en juillet 1659 au Campo de' Fiori avec sa fille Girolama Spera, connue comme l'« Astrologa della Lungara », ainsi que trois apprenties.

Après sa mort, son corps est jeté par-dessus le mur de son église refuge.

Certains utilisateurs et fournisseurs sont également arrêtés et exécutés, tandis que d'autres complices sont enfermés dans les cachots du palais Pucci.

Les références concernant une prétendue exécution à Naples en 1719 sont incorrectes.

La légende que Wolfgang Amadeus Mozart aurait été empoisonné à l'aide de l'Aqua Tofana est infondée.

Giulia Tofana est dans de nombreuses sources confondue avec Hieronyma Spara, La Spara, une femme exerçant à la même époque, la même activité en Italie et à qui l'on donnait également le nom d'« Astrologa della Lungara ».

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Giulia Tofana

Godefroy de Bouillon 1058 - 1100

Godefroy de Bouillon, né vers 1058 et mort le 18 juillet 1100 à Jérusalem, est un chevalier franc, duc de Basse-Lotharingie.

Godefroy de Bouillon, né vers 1058 et mort le 18 juillet 1100 à Jérusalem, est un chevalier franc, duc de Basse-Lotharingie.

Premier souverain du royaume de Jérusalem au terme de la première croisade, il refuse le titre de roi pour celui, plus humble, d'avoué du Saint-Sépulcre.

Fils de sainte Ide de Boulogne, héritier des ducs de Basse-Lotharingie, et d'Eustache II, comte de Boulogne, du royaume de France, Godefroy de Bouillon est un descendant de Charlemagne et, comme son illustre ancêtre, un personnage de légende.

Il appartient à un clan de ducs, comtes et évêques, à un groupe aristocratique qui gouverne la Lotharingie depuis 950 au moins.

Il est dit membre de la maison de Boulogne, or, son premier ancêtre ayant porté le titre de comte de Boulogne est Adalolphe de Boulogne, fils de Baudouin II de Flandre, lui-même fils de Baudouin Ier de Flandre.

Il n'y a pas de changement dynastique, et fait donc partie de la Maison de Flandre.

On ne connaît pas avec certitude le lieu de naissance de Godefroy de Bouillon ; les thèses hésitent entre Boulogne-sur-Mer en France et Baisy-Thy en Belgique.

Son éducation de chevalier est assurée par son oncle Godefroy III le Bossu à Bouillon (Belgique).

À la mort de ce dernier, il hérite de ses titres.

Toutefois, si l'empereur d'Allemagne lui concède le marquisat d’Anvers (1076), il lui interdit, en tant que roi de Germanie, le titre de duc de Basse-Lotharingie comme le souhaitait son oncle dans son testament.

Godefroy se range néanmoins fidèlement au côté d'Henri IV dans la lutte d'Investiture qui oppose l'empereur germanique et le pape Grégoire VII, et entre dans Rome les armes à la main.

Pour le récompenser de ses fidèles et loyaux services, l'empereur germanique le reconnaît finalement duc de Basse-Lotharingie vraisemblablement en 1087.

Il règne donc désormais sur un duché s'étendant sur ce qui deviendra le duché de Brabant, le comté de Hainaut, le duché de Limbourg, le comté de Namur, le duché de Luxembourg et une partie du comté de Flandre.

Mais étant tombé gravement malade peu après cette expédition à Rome, il fait vœu, pour réparer ses torts, d'aller défendre les chrétiens en Orient.

En 1095, le nouveau pape Urbain II appelle à la croisade pour libérer Jérusalem et venir à l'aide de l'Empire byzantin qui est l'objet d'attaques musulmanes.

Godefroy de Bouillon est l'un des premiers à répondre à cet appel, convaincu par le prédicateur itinérant Pierre l'Ermite.

Vassal de l'empereur Henri IV (constamment en conflit avec le pape) et grand féodal à l'autorité bien assise, on ignore tout des raisons profondes qui l'ont poussé à tenter cette aventure vers l'inconnu alors que ses terres reçues en héritage sont convoitées : ferveur religieuse, Godefroy étant marqué par le renouveau monastique et la réforme clunisienne qui a pénétré en Basse-Lotharingie ?

Dispute avec Henri IV qui doute désormais de sa loyauté ?

Toujours est-il qu'il devient l'un des principaux chefs de la première croisade.

Pour financer son départ, il hypothèque le château de Bouillon à Otbert, prince-évêque de Liège, et celui de Stenay au prince-évêque de Verdun.

Le départ a lieu le 15 août 1096, accompagné d'une suite nombreuse.

Godefroy est rejoint par ses frères Eustache et Baudouin.

Ceux-ci ne sont pas les seuls nobles à s'engager.

Raymond IV de Toulouse, également connu sous le nom de Raymond de Saint-Gilles, a créé la plus grande armée.

À l'âge de 55 ans, Raymond est aussi le plus ancien et peut-être le plus connu des seigneurs croisés.

En raison de son âge et de sa renommée, Raymond est le chef de la croisade.

Adhémar de Monteil, évêque du Puy et légat du pape, voyage avec lui.

Il y a aussi l'ardent Bohémond de Tarente, un chevalier normand qui a formé un petit royaume dans le Sud de l'Italie, et un quatrième groupe conduit par Robert II de Flandre.

Chacune de ces armées voyage séparément, certains vont au sud-est, à travers l'Europe et la Hongrie et d'autres traversent la mer Adriatique de l'Italie méridionale.

Godefroy, et ses frères, seraient partis le 15 août 1096.

L'armée passe par Ratisbonne, Vienne, Belgrade et Sofia, le long de la route Charlemagne, comme Urbain II semble l'avoir appelée (selon le chroniqueur Robert le Moine).

Après quelques difficultés en Hongrie, ils arrivent à Constantinople, capitale de l'Empire byzantin, en novembre.

Le pape a, en fait, appelé à la croisade afin d'aider l'empereur byzantin Alexis Ier Comnène à combattre les Turcs musulmans qui ont envahi ses terres d'Asie mineure et de Perse.

L'armée de Godefroy arrive la deuxième, après celle d'Hugues Ier de Vermandois.

Les autres armées croisées arrivent les mois suivants.

Si bien que l'empereur byzantin se retrouve avec une armée d'environ 4 000 à 8 000 chevaliers et 25 000 à 55 000 fantassins qui campent devant sa porte.

L'empereur byzantin voudrait que les croisés l'aident à reconquérir les terres dont se sont emparés les Turcs seldjoukides.

Les croisés ont pour objectif principal de libérer la Terre sainte des musulmans et d'y établir une domination chrétienne.

Pour eux, le problème d'Alexis Ier n'est qu'un contretemps.

Au fur et à mesure de leur arrivée, l'empereur byzantin demande aux croisés de lui prêter serment de loyauté, Godefroy et ses chevaliers conviennent d'une version allégée de ce serment, et promettent seulement de l'aider à retrouver ses territoires perdus.

Au printemps 1097 les croisés sont prêts à engager la bataille, après avoir longuement négocié avec l'empereur la traversée du Bosphore.

Ils pénètrent en Asie, pour reconquérir Nicée occupée par les Turcs depuis 1085.

Pour parvenir jusque-là, Godefroy de Bouillon fait élargir la route reliant Nicomédie à Nicée et l’empereur Alexis Ier Comnène s’engage à assurer un ravitaillement régulier.

Après une étape à Nicomédie du 1er au 3 mai 1097, le 4 mai les croisés s'avancent vers Nicée. La ville est atteinte le 6 mai.

Godefroy s'installe au nord, Bohémond de Tarente à l'est, et Raymond de Saint-Gilles, arrivé le 16 mai, au sud. Le siège de Nicée peut commencer.

Cependant, lorsque la ville est sur le point d'être prise, les Turcs font le choix de se rendre aux Byzantins et les croisés sont surpris, sinon déçus, de découvrir le 26 juin le drapeau byzantin flottant sur la ville qu'ils s'apprêtaient à attaquer.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Godefroy de Bouillon

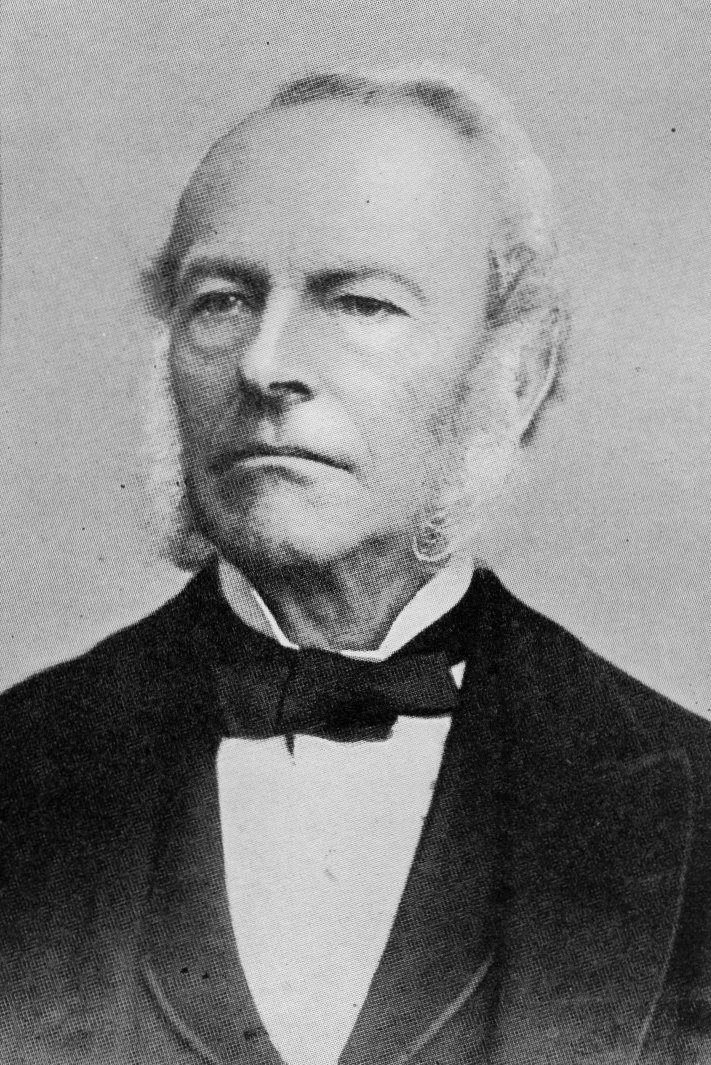

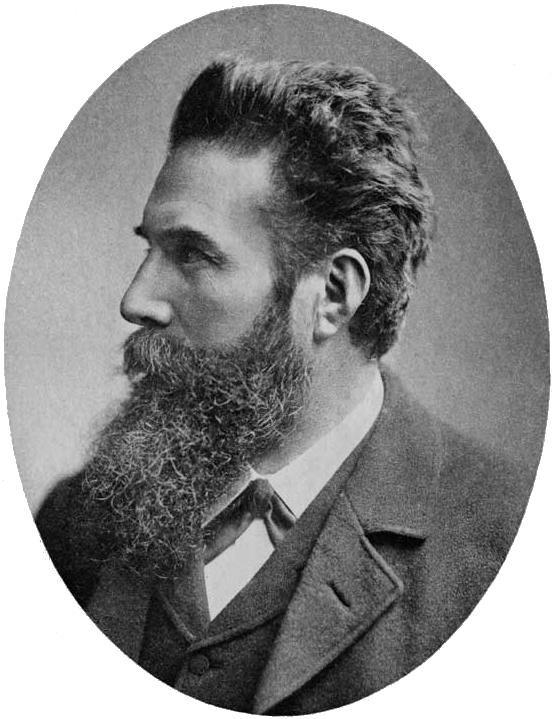

Abd al-Rahman al-Soufi 903 - 986

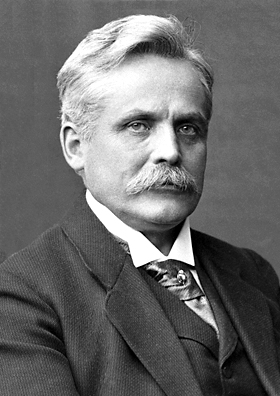

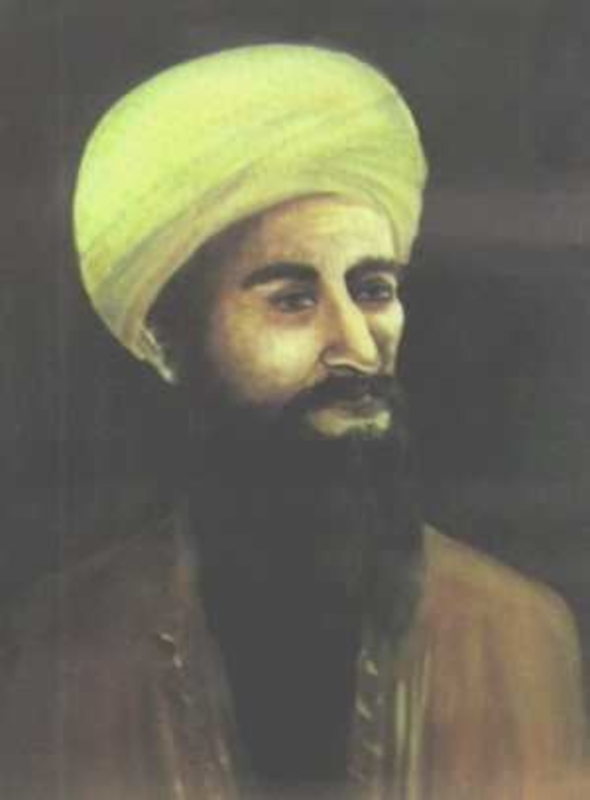

Abd al-Rahman al-Soufi, également connu sous les noms d'Abd ar-Rahman as-Soufi, Abd al-Rahman Abu al-Husein, et Azophi en Occident, né le 7 décembre 903 à Ray (Téhéran) et mort le 25 mai 986 à Chiraz, est un astronome et horloger persan.

Abd al-Rahman al-Soufi, également connu sous les noms d'Abd ar-Rahman as-Soufi, Abd al-Rahman Abu al-Husein, et Azophi en Occident, né le 7 décembre 903 à Ray (Téhéran) et mort le 25 mai 986 à Chiraz, est un astronome et horloger persan.

Il vécut à la cour de l'émir Adud ad-Daula à Ispahan en Perse.

Il traduisit et développa des ouvrages en grec traitant d'astronomie, tout particulièrement l'Almageste de Ptolémée.

Il est à l'origine de plusieurs améliorations du catalogue stellaire de Ptolémée et ses estimations des brillances et des magnitudes apparentes des étoiles diffèrent fréquemment de celles de Ptolémée.

Il découvrit le Grand Nuage de Magellan, visible au Yémen mais pas à Ispahan : le premier Européen à pouvoir le contempler fut Magellan au cours de son voyage au XVIe siècle.

Il semble être le premier à avoir rapporté l'observation de la Galaxie d'Andromède M31.

Il fut un grand traducteur arabe de l'astronomie grecque antique dont le centre fut Alexandrie, le premier à tenter de faire correspondre les noms grecs et arabes traditionnels des étoiles et des constellations qui ne se superposaient pas.

Il remarqua que le plan de l'écliptique était incliné par rapport à l'équateur céleste et il calcula plus précisément la durée de l'année tropique.

Il observa et décrivit les étoiles, leur position, leur magnitude apparente, leur couleur, parcourant le ciel constellation par constellation.

Pour chacune d'entre elles, il dessina deux croquis : la constellation vue de l'extérieur du globe céleste, puis la même vue de l'intérieur du globe céleste, comme elle peut être observée de la surface de la Terre. Al Sufi trouva de nombreuses utilisations innovantes de l'astrolabe.

Al Sufi publia son fameux Livre des étoiles fixes en 964, qui reprend la plupart de son œuvre sous forme de textes illustrés.

Le cratère Azophi sur la Lune porte son nom.

Le 24 septembre 1960, Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld et Tom Gehrels ont découvert l'astéroïde (12621) Alsufi, qu'ils ont nommé d'après al-Soufi.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Abd al-Rahman al-Soufi

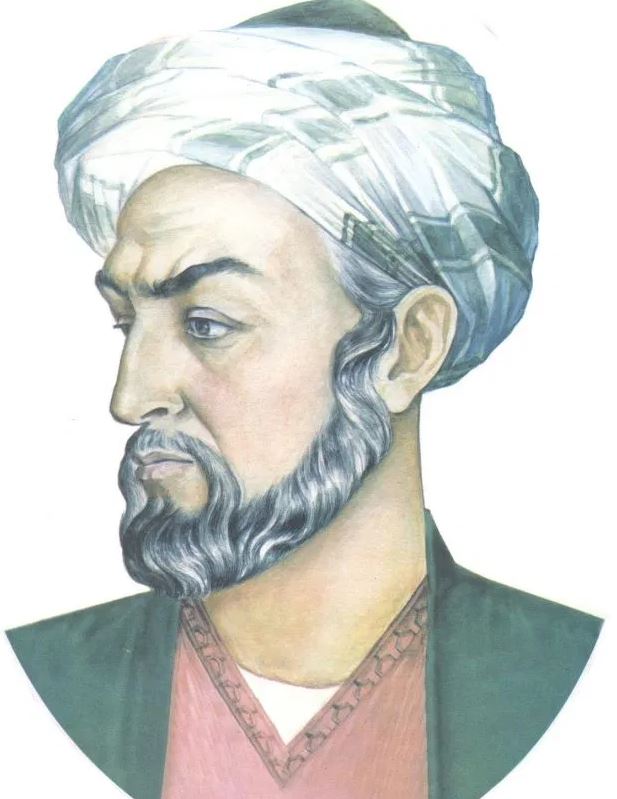

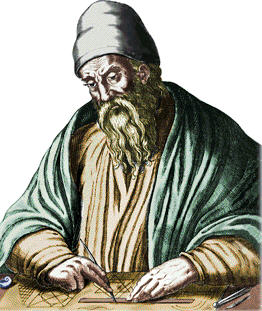

Al-Biruni 973 - 1050

Al-Biruni, Afzal Muḥammad ibn Aḥmad Abu al-Rehan (né le 4 ou le 15 septembre 973 à Kath, Khwarezm, Grand Iran — ville de l'actuel Ouzbékistan, mort le 13 décembre 1048 ou vers 1052 à Ghazni) est un érudit persan.

Al-Biruni, Afzal Muḥammad ibn Aḥmad Abu al-Rehan (né le 4 ou le 15 septembre 973 à Kath, Khwarezm, Grand Iran — ville de l'actuel Ouzbékistan, mort le 13 décembre 1048 ou vers 1052 à Ghazni) est un érudit persan.

Mathématicien, astronome, physicien, encyclopédiste, philosophe, astrologue, voyageur, historien, pharmacologue et précepteur, il contribua grandement aux domaines des mathématiques, philosophie, médecine et des sciences.

Il est connu pour avoir étudié la thèse de la rotation de la Terre autour de son axe et sa révolution autour du Soleil.

Il est né dans un faubourg de Kath, au Khwarezm, actuellement en Ouzbékistan, près de l'actuelle Ourguentch.

Son nom vient du persan birun : extérieur, faubourg (de Kath). Son village a été renommé Beruni d'après lui. Il étudia les mathématiques et l'astronomie sous Abu Nasr Mansur.

Il fut un collègue du philosophe et médecin Avicenne et de l'historien, philosophe et éthicien Miskawayh, dans une université et un établissement de science établi par le prince Abu Abbas Ma'mun Khawarazmshah.

Il fit partie de la suite de Mahmûd de Ghaznî lors de ses campagnes en Inde.

Il apprit le sanskrit, l'hindi et plusieurs dialectes, puis s'initia à l'histoire, la religion et la philosophie et les coutumes de ce sous-continent.

Il en tira la matière d'une Histoire de l'Inde (Kitab fi Tahqiq ma li'l-Hind), très estimée.

Il connaissait aussi le grec, et probablement le syriaque. Il écrivait en persan et en arabe.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Al-Biruni

Alexandre Dumas (père) 1802 - 1870

Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 au hameau de Puys, ancienne commune de Neuville-lès-Dieppe, aujourd'hui intégrée à Dieppe (Seine-Maritime).

Alexandre Dumas (dit aussi Alexandre Dumas père) est un écrivain français né le 24 juillet 1802 à Villers-Cotterêts (Aisne) et mort le 5 décembre 1870 au hameau de Puys, ancienne commune de Neuville-lès-Dieppe, aujourd'hui intégrée à Dieppe (Seine-Maritime).

Il est le fils de Marie-Louise Labouret (1769-1838) et Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie (1762-1806) (né à Saint-Domingue, actuelle Haïti) dit le général Dumas, et le père des écrivains Henry Bauër et Alexandre Dumas (1824-1895) dit « Dumas fils », auteur de La Dame aux camélias.

Proche des romantiques et tourné vers le théâtre, Alexandre Dumas écrit d'abord un vaudeville à succès et des drames historiques comme Henri III et sa cour (1829), La Tour de Nesle (1832), Kean (1836).

Auteur prolifique, il s'oriente ensuite vers le roman historique tel que la trilogie Les Trois Mousquetaires (1844), Vingt Ans après (1845) et Le Vicomte de Bragelonne (1847), ou encore Le Comte de Monte-Cristo (1844-1846), La Reine Margot (1845) et La Dame de Monsoreau (1846).

La paternité de certaines de ses œuvres lui est contestée. Dumas fut ainsi soupçonné par plusieurs critiques de son époque d'avoir eu recours à des prête-plume, notamment Auguste Maquet.

Toutefois les recherches contemporaines ont montré que Dumas avait mis en place une coopération avec ce dernier : Dumas s'occupait de choisir le thème général et modifiait les ébauches de Maquet pour les rendre plus dynamiques.

On ne peut donc lui nier la paternité de son œuvre, même s'il n'aurait peut-être pas pu réaliser tous ses chefs-d'œuvre des années 1844-1850 sans la présence à ses côtés d'un collaborateur à tout faire efficace et discret.

L'œuvre d'Alexandre Dumas est universelle ; selon l’Index Translationum, avec un total de 2 540 traductions, il vient au treizième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Alexandre Dumas

Lucy (australopitheque)Moins 3,18 millions d'années

Moins 3virgule18 millions d'annees.jpg) Lucy, parfois écrit Dinknesh, est le surnom donné au fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis découvert en 1974 sur le site de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale.

Lucy, parfois écrit Dinknesh, est le surnom donné au fossile de l'espèce éteinte Australopithecus afarensis découvert en 1974 sur le site de Hadar, en Éthiopie, par une équipe de recherche internationale.

Ce fossile est daté de 3,18 millions d'années.

Lucy constitue le premier fossile relativement complet (conservé à 40 %, avec 52 fragments osseux) qui ait été découvert pour une période aussi ancienne,

et a révolutionné notre perception des origines humaines, en démontrant que l’acquisition de la bipédie datait d'au moins 3,2 millions d’années,

et avait largement précédé le processus d'accroissement du volume endocrânien.

Lucy a été découverte le 24 novembre 1974 à Hadar, sur les bords de la rivière Awash, dans le cadre de l'International Afar Research Expedition fondée par Maurice Taieb,

un projet regroupant une trentaine de chercheurs éthiopiens, américains et français, codirigé par Donald Johanson (paléoanthropologue), Maurice Taieb (géologue) et Yves Coppens (paléontologue).

Le premier fragment du fossile a été repéré par Donald Johanson et Tom Gray, l'un de ses étudiants, sur le versant d'un ravin.

Un monument commémoratif a été construit en ce lieu (11° 08′ 10″ N, 40° 36′ 00″ E), en forme de table d'orientation portant un texte en trois langues, amharique, afar et anglais.

Lucy a été décrite une première fois en 1976 mais son rattachement à l'espèce Australopithecus afarensis n'a été proposé qu'en 1978 quand Donald Johanson a récupéré la mandibule d'un fossile découvert à Laetoli, en Tanzanie, à 1500 kilomètres du fossile de Lucy mais jugé assez comparable pour lui être rattachée.

En 1992, la reconstitution du visage de Lucy est confirmée par découverte d'un crâne de mâle adulte.

En 2000, c'est le squelette d'un enfant de 3 ans,

surnommé bientôt bébé de Lucy quoiqu'il soit cent mille ans plus vieux, qui confirme la coexistence des caractères simiens et humains.

Répertorié sous le nom de code AL 288-1, ce fossile a été surnommé Lucy parce que les chercheurs écoutaient la chanson des Beatles Lucy in the Sky with Diamonds le soir sous la tente, en répertoriant les ossements qu'ils avaient découverts.

Il est appelé Dinqnesh en amharique (Éthiopie), ce qui signifie « tu es merveilleuse ».

Source Wikipédia: Lucy

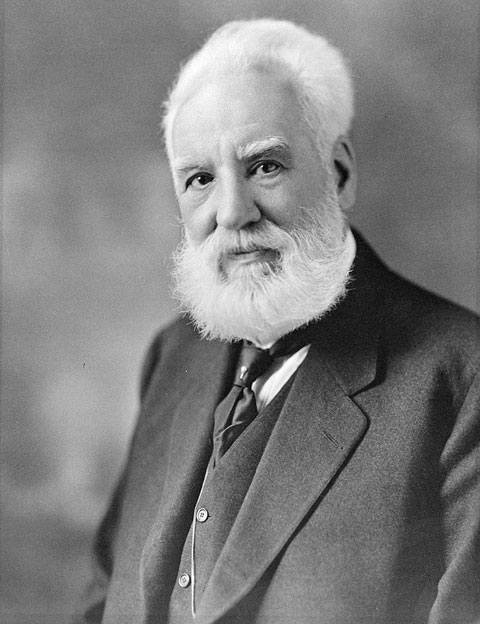

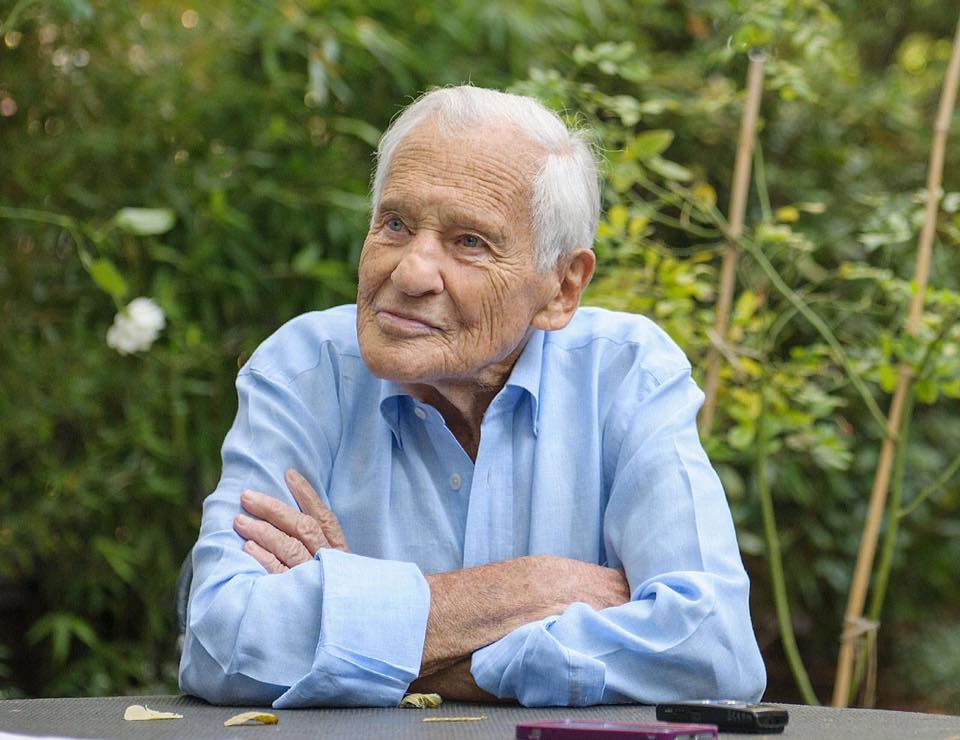

Andrew Wiles 1953 -

Andrew John Wiles (né le 11 avril 1953 à Cambridge, Angleterre) est un mathématicien britannique, professeur à l'université d'Oxford, en Angleterre.

Andrew John Wiles (né le 11 avril 1953 à Cambridge, Angleterre) est un mathématicien britannique, professeur à l'université d'Oxford, en Angleterre.

Il est célèbre pour avoir démontré le grand théorème de Fermat (1994).

Il est lauréat du prix Abel 2016.

Après avoir obtenu son diplôme de bachelor au Merton College de l'université d'Oxford, il entre au Clare College en 1974 pour y préparer un Ph.D. en mathématiques sur les lois de réciprocité et la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer, qu'il obtient en 1979.

Il devient professeur à Princeton en 1981, poste qu'il conserva jusqu'en 2011.

Il enseigne, entre-temps, à l'École normale supérieure entre 1985 et 1986 et à Oxford de 1988 et 1990. Il retourne finalement à Oxford en 2011.

En ce qui concerne la démonstration par Wiles du dernier théorème de Fermat (en), l'odyssée commence en 1985, quand Kenneth Ribet, partant d'une idée de Gerhard Frey, démontre que ce théorème résulterait de la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil qui affirme que toute courbe elliptique est paramétrable par une forme modulaire.

Bien que moins familière que le théorème de Fermat, cette conjecture est plus significative, car elle touche au cœur de la théorie des nombres.

Cependant, personne n'a la moindre piste de travail pour la démontrer. Travaillant dans le plus grand secret pendant huit ans, et faisant part de ses idées et progrès à Nicholas Katz, un collègue de Princeton, Wiles démontre la conjecture de Shimura-Taniyama-Weil et, par conséquent, le théorème de Fermat.

Comme toute démonstration de cette ampleur, elle est un tour de force riche en nouvelles idées.

Pour expliquer (par Wiles) et vérifier (par Katz), pas à pas, cette démonstration sans éveiller les soupçons, Wiles et Katz ont l'idée d'organiser un cours de doctorat intitulé Calculs sur des courbes elliptiques, ouvert aux étudiants et professeurs.

Peter Sarnak avait lui aussi été mis dans le secret.

Wiles annonce donc trois conférences (les 21, 22 et 23 juin 1993) sans en donner l'objet, ce qu'il ne fait que lors de la dernière en précisant que le grand théorème de Fermat est un corollaire de ses principaux résultats.

Dans les mois qui suivent, le manuscrit de sa démonstration circule auprès d'un petit nombre de mathématiciens.

Plusieurs critiques sont émises contre la démonstration que Wiles a présentée en 1993, presque toutes de l'ordre du détail et résolues rapidement, sauf une, qui met en évidence une lacune.

Avec l'aide de Richard Taylor, Wiles réussit à contourner le problème soulevé, en octobre 1994. Son travail met ainsi fin à une recherche qui a duré plus de 300 ans.

Il est aussi l'auteur d'autres travaux importants en théorie des nombres. Avec John Coates (qui fut son directeur de thèse), il a obtenu plusieurs résultats sur la conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer et a collaboré avec Barry Mazur sur les extensions cyclotomiques.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Andrew Wiles

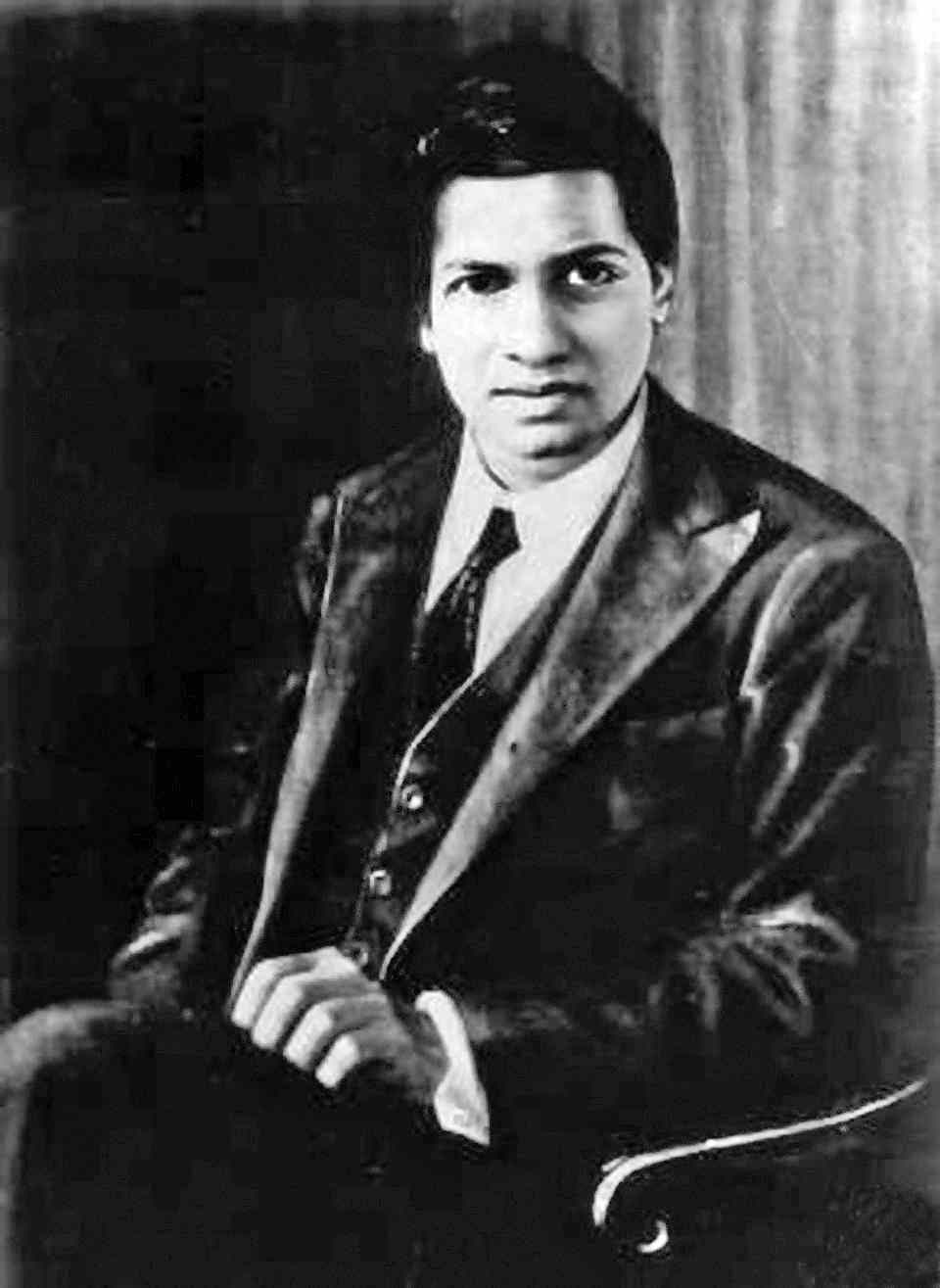

Daniel Tammet

Daniel Tammet (né Daniel Paul Corney, le 31 janvier 1979 à Barking) est un écrivain, poète et hyperpolyglotte anglais, chez qui on a diagnostiqué une épilepsie dans l'enfance, puis le syndrome d'Asperger à l'âge adulte.

Daniel Tammet (né Daniel Paul Corney, le 31 janvier 1979 à Barking) est un écrivain, poète et hyperpolyglotte anglais, chez qui on a diagnostiqué une épilepsie dans l'enfance, puis le syndrome d'Asperger à l'âge adulte.

Il s'est fait connaître par sa synesthésie, à l'origine de ses capacités de mémoire. Le 14 mars 2004, il récite les 22 514 premières décimales de Pi en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes, établissant un nouveau record européen.

Daniel Tammet est l'aîné d'une fratrie de neuf enfants, et vit une enfance très modeste dans le Sud de l'Angleterre.

Il souffre de crises d'épilepsie à l'âge de 3 ans (crises aujourd'hui définitivement guéries) qui sont sans doute à l'origine de sa synesthésie.

Il est diagnostiqué autiste Asperger à l'âge de 25 ans, au centre de Recherche sur l'Autisme de l'université de Cambridge, par Simon Baron-Cohen.

Il a la particularité d'avoir à la fois développé des capacités de communication proches de la norme, ainsi que des aptitudes singulières dans les domaines des nombres et des langues.

Les nombres vont l'aider d'abord à surmonter les épreuves qu'il rencontre à cause de sa différence — rejet des autres, incompréhension du monde qui l'entoure et des règles sociales, hypersensibilité au bruit.

Il s'exprime ainsi au sujet des nombres : « ils me calment et me rassurent. Enfant, mon esprit se promenait en paix dans ce paysage numérique où il n'y avait ni tristesse, ni douleur. »

Jeune garçon, il est fasciné par la magie des nombres premiers, puis à l'adolescence il s'adonne au calcul calendaire, qui permet de trouver en un instant le jour de la semaine correspondant à n'importe quelle date de naissance.

Il développe également une passion et des facultés extraordinaires pour les langues étrangères, qu'il assimile plus rapidement grâce à sa synesthésie; il en connaît une dizaine : l'anglais, le français, l'islandais, l'allemand, l'espagnol, l'espéranto, le finnois, le gallois, le lituanien et le roumain.

Daniel Tammet s'invente une langue personnelle appelée mänti.

Il devient professeur d'anglais à l'âge de dix-neuf ans en Lituanie, puis crée en 2002 son propre site Internet d'apprentissage des langues (français et espagnol) appelé Optimnem qui connaît un beau succès.

Le 14 mars 2004, au musée de l'histoire des sciences d'Oxford, il récite en 5 heures, 9 minutes et 24 secondes 22 514 décimales de Pi, apprises au cours des trois mois précédant l'événement.

C'est un record européen qui le propulse sur la scène médiatique : il fait l'objet d'un documentaire qui lui est entièrement consacré : L'homme ordinateur, version française du documentaire britannique, dans lequel il relève un nouveau défi, linguistique cette fois : apprendre l'islandais en une semaine et répondre à un entretien en direct à la TV dans cette langue.

Le défi est relevé haut la main.

On y voit aussi sa rencontre avec un autre autiste, Kim Peek, doté d'une mémoire eidétique.

La chanteuse Kate Bush a été inspirée par cet événement et en a tiré une chanson de son album Aerial : π.

En 2009, il s'installe à Avignon avec son compagnon Jérôme Tabet, puis à Paris, où il est écrivain à plein temps. Le 16 mars 2010, Daniel Tammet est invité par L'Express à poser pour une photographie réunissant les auteurs les plus lus de 2009.

Depuis, il a été l'invité à deux reprises de l'émission La Grande Librairie sur France 5, d'abord en 2017 pour Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter, puis en 2020 pour Fragments de paradis.

François Busnel dit de lui : « Ce que j'admire chez vous, c'est votre attirance aussi bien pour la poésie que pour les neurosciences ou la sociolinguistique. »

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Daniel Tammet

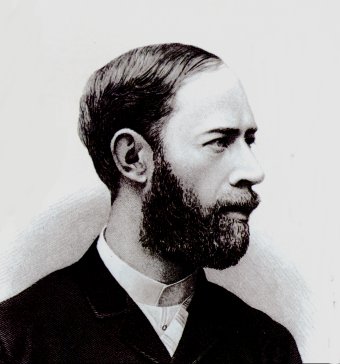

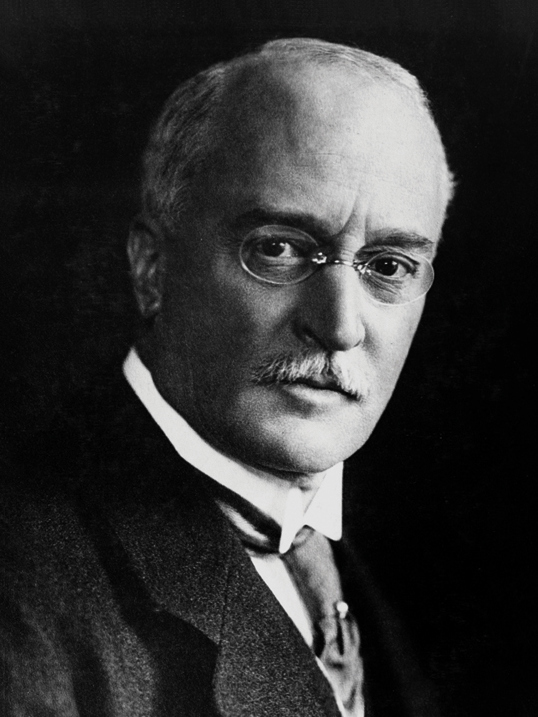

Dr. Robert H. Goddard 1882 - 1945

Robert Hutchings Goddard (5 octobre 1882 – 10 août 1945) est un ingénieur et physicien américain.

Robert Hutchings Goddard (5 octobre 1882 – 10 août 1945) est un ingénieur et physicien américain.

Précurseur en astronautique, il a mis au point, dans la première moitié du XXe siècle, un des premiers prototypes de fusées à ergols liquides.

Il invente également en 1926 le premier Moteur-fusée à ergols liquides.

Goddard naît le 5 octobre 1882 à Worcester dans l'État du Massachusetts, de Nahum Danford Goddard (1859-1928) et Fannie Louise Hoyt (1864-1920). Robert est leur seul fils.

Au temps ou l'électricité faisait ses débuts dans les villes des États-Unis, le jeune Goddard s'intéresse aux sciences.

Son père lui montre comment produire de l'électricité statique sur la carpette du salon, cette expérience stimule l'imagination du garçon de cinq ans.

Goddard s'intéresse au vol, d'abord les cerfs-volants, puis les ballons.

Il s'applique déjà à très bien documenter son travail et ses expériences, une qualité qui lui sera très utile tout au long de sa carrière.

Ces différents intérêts convergent vers 1898, lorsque Goddard construit, chez lui, un ballon avec une membrane d'aluminium.

Cinq semaines plus tard, après un travail méthodique et bien documenté il abandonne le projet.

Cet échec n'affecte toutefois aucunement la détermination et la confiance que Goddard possède déjà vis-à-vis ses travaux.

À cette même époque, il s'intéresse de plus en plus à l'espace, après la lecture du fameux roman de science fiction La Guerre des mondes de H.G. Wells.

Il raconte lui-même que cette idée se fixa en lui le 19 octobre, alors qu'il travaillait à l'émondage d'un cerisier.

Une pensée lui traverse alors l'esprit :

« Ne serait-il pas merveilleux, de pouvoir fabriquer un appareil pouvant se rendre sur Mars, je l'imagine ici dans cette vallée à une petite échelle ».

Jusqu'à la fin de sa vie, il commémorera cette date, anniversaire de sa plus grande inspiration.

Goddard avait une santé fragile ; des problèmes de santé liés à son estomac ont fait en sorte qu'il prend deux ans de retard sur ses camarades de classe.

Il devient un lecteur vorace, et visite fréquemment les bibliothèques publiques pour y emprunter plusieurs livres sur les sciences physiques.

Plus tard, il continue ses études et à l'âge de 18 ans, il fait sa dixième année scolaire à l'école secondaire de Worcester. Ses pairs l'ont alors élu deux fois président de sa classe.

En 1904 à sa graduation scolaire il donne le discours de fin de classe, ce privilège étant accordé à celui ayant obtenu les meilleurs notes.

C'est à l'occasion de ce discours qu'il prononce la phrase qui deviendra sa ligne de conduite pour le reste de sa vie : « Il a été souvent prouvé que les rêves d'hier, sont l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain ».

Goddard est engagé en 1904, à l'Institut Polytechnique de Worcester. A. Wilmer Duff, le directeur du département de physique le remarque immédiatement pour son appétit de connaissance.

Le professeur Duff, le prend sous sa tutelle, Goddard devient son assistant de laboratoire.

Il continue ses activités sociales à Worcester.

Il joint la fraternité Sigma Alpha Epsilon, et commence une longue fréquentation avec Miriam Olsmstead, une étudiante de son école secondaire.

Cette fréquentation s'est toutefois terminée vers 1909.

Avant son doctorat, il écrit un article sur une méthode d'équilibre des aéroplanes publiée par la revue Scientific American en 1907.

Goddard écrira plus tard dans son journal personnel, qu'il croyait que cet article était la première proposition sur les façons d'équilibrer un avion en vol.

Cette proposition, arrive au même moment que certaines percées scientifiques sur le développement des fonctionnalités du gyroscope.

Goddard obtient son doctorat en physique de l'Institut de Polytechnique de Worcester en 1908. À l'automne de la même année il est engagé à l'Université Clark.

Ses premiers écrits sur la propulsion liquide des fusées arrivent en février 1909.

Goddard, à ce moment avait étudié les possibilités d'augmenter l'efficacité énergétique des fusées, en utilisant une méthode alternative à la méthode conventionnelle de l'époque, c'est-à-dire, les fusées utilisant la poudre.

Goddard reçoit une maîtrise des arts de l'Université Clark en 1910, puis il y complète un doctorat en Physique en 1911.

Il reçoit une bourse en 1912 et travaille pendant encore un an à l'université avant de passer à l'université de Princeton pour y travailler grâce à une autre bourse d'étude.

La radio au début des années 1900 était une technique émergente, un champ d'activité fertile à l'exploration et l'innovation.

En 1911, pendant qu'il fréquente l'Université Clark, Goddard étudie les effets des ondes radio sur les isolants.

Afin de produire une puissance capable de produire une onde radio, il invente un tube à vide qui agit comme un tube cathodique : c'est la première utilisation d'un tel tube afin d'amplifier un signal, devançant celle de Lee De Forest.

Ce fait signale le début de l'ère électronique.

Au début 1913, Goddard, atteint de tuberculose, abandonne son travail à Princeton.

Il retourne à Worcester, où il commence une longue convalescence.

NDLR : La suite sur Wikipédia.

Source Wikipédia: Robert Goddard

Richard Phillips

Voir : Le trailer du film sur la prise d'otages du Maersk Alabama en 2009 (Capitaine Phillips) (2013)

Richard Phillips (born May 16, 1955) is an American merchant mariner and author who served as captain of the MV Maersk Alabama during its hijacking by Somali pirates in April 2009.

Richard Phillips (born May 16, 1955) is an American merchant mariner and author who served as captain of the MV Maersk Alabama during its hijacking by Somali pirates in April 2009.

Early life and education

Of Irish descent, Phillips was born in Massachusetts, and graduated from Winchester High School in 1973.

Phillips enrolled at the University of Massachusetts Amherst and planned to study international law but transferred to the Massachusetts Maritime Academy, from which he graduated in 1979.

During his schooling, Phillips worked as a taxi driver in Boston.

Career

Maersk Alabama hijacking

On April 7, 2009, the U.S. Maritime Administration, following NATO advisories, released a Somalia Gulf of Aden "advisory to mariners" recommending ships to stay at least 600 nautical miles (1,100 km; 690 mi) off Somalia's coast of east Africa.

With these advisories in effect, on April 8, 2009, four Somali pirates boarded the Maersk Alabama when it was located around 300 nmi (560 km) southeast of the Somalian port city of Eyl.

With a crew of 20, the ship departed from Salalah, Oman en route to Mombasa, Kenya. The ship was carrying 17,000 metric tons of cargo, of which 5,000 metric tons were relief supplies bound for Kenya, Somalia, and Uganda.

"In that area of the world, any blip on your radar is of concern," said Phillips, "I always told my crew it was a matter of when, not if."

According to Chief Engineer Mike Perry, the crew sank the pirate speedboat shortly after the boarding by continuously swinging the rudder of the Maersk Alabama, thus swamping the smaller boat.

As the pirates were boarding the ship, the crew members locked themselves in the engine room.

The crew later overpowered one of the pirates. The crew attempted to exchange the captured pirate, whom they had kept tied up for twelve hours, for Phillips.

According to a crew member, Phillips and the pirates got into the ship's rescue boat, but it would not start, so the crew dropped a lifeboat and met the pirates to switch prisoners and boats.

The captured pirate was released, but the pirates left with Phillips in the lifeboat before the crew could take action.

The lifeboat was carrying ten days of food rations, water, and basic survival supplies.

On April 8, the destroyer USS Bainbridge and the frigate USS Halyburton were dispatched to the Gulf of Aden in response to the hostage situation, and reached Maersk Alabama early on April 9.

Maersk Alabama then departed from the area with an armed escort, towards its original destination of the port of Mombasa.

On Saturday, April 11, Maersk Alabama arrived in Mombasa, still under U.S. military escort. Captain Larry Aasheim then assumed command.

Aasheim had previously been captain of the Maersk Alabama until Richard Phillips relieved him eight days prior to the pirate attack.

An 18-man marine security team was on board. The U.S. Federal Bureau of Investigation secured the ship as a crime scene.

On April 9, a standoff began between the Bainbridge and the pirates in the Maersk Alabamas lifeboat, where they continued to hold Phillips hostage.

Three days later, on Sunday, April 12, U.S. Navy marksmen from DEVGRU (formerly known as SEAL Team Six) opened fire and killed the three pirates on the lifeboat, and Phillips was rescued.

The Bainbridge captain Commander Frank Castellano ordered the action after determining that Phillips' life was in immediate danger, based on reports that a pirate was pointing an AK-47 automatic rifle at his back Navy SEAL snipers on Bainbridge's fantail opened fire, killing the three pirates with bullets to the head;

one of the pirates was named Ali Aden Elmi, another's last name was Hamac, and the third remains unidentified. A fourth pirate, Abduwali Muse, aboard the Bainbridge and speaking with military negotiators while being treated for an injury sustained in the takeover of Maersk Alabama, surrendered and was taken into custody. He later pleaded guilty to hijacking, kidnapping and hostage-taking charges and was sentenced to over 33 years in prison.

Aftermath

Following the hijacking, Phillips published A Captain's Duty: Somali Pirates, Navy SEALS, and Dangerous Days at Sea. Columbia Pictures optioned the book and acquired the film rights in spring 2010.

In March 2011, it was announced that Tom Hanks would star as Phillips, Barkhad Abdi as Abduwali Muse and Faysal Ahmed as Najee in a Sony Pictures film based on the hijacking and Phillips' book, scripted by Billy Ray, and produced by the team behind The Social Network.

The film, titled Captain Phillips, was released on October 11, 2013 and had its premiere showing at the 2013 New York Film Festival.

NDLR : La suite sur Wikipédia. (ENG)

Source Wikipédia: (ENG) Richard Phillips (merchant mariner)

Source FR: Prise d'otages du Maersk Alabama

Source FR: Somalie le calvaire du captain phillips toujours une realite pour les marins otages oublies

Source FR: Rencontre avec le vrai capitaine Phillips

Benito Mussolini 1883 - 1945

Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio et mort le 28 avril 1945 à Giulino di Mezzegra, est un journaliste, idéologue et homme d'État italien.

Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883 à Predappio et mort le 28 avril 1945 à Giulino di Mezzegra, est un journaliste, idéologue et homme d'État italien.

Fondateur du fascisme, il est président du Conseil du royaume d'Italie, du 31 octobre 1922 au 25 juillet 1943, premier maréchal d'Empire du 30 mars 1938 au 25 juillet 1943, et chef de l'État de la République sociale italienne (RSI) de septembre 1943 à avril 1945.

Il est couramment désigné par le terme « Duce », mot italien dérivé du latin Dux et signifiant « Chef » ou « Guide ».

Il est d'abord membre du Parti socialiste italien (PSI) et directeur du quotidien socialiste Avanti! à partir de 1912.